アンゴラ-オリンピックが育む故郷との友情【アフリカと日本】

駐アンゴラ大使 澤田 洋典

9月末、アンゴラ女子ハンドボールの2020年東京オリンピック出場が決定した。96年アトランタ五輪以来連続7回目の出場となる。オリンピックとハンドボールを通じて熊本県玉名市(筆者生地)が架け橋となり日本とアンゴラとの交流が深まろうとしている。その経緯を振り返りつつ、高まりつつあるアンゴラと日本との関係を紹介したい。

1. 熊本とハンドボール

熊本には強いハンドボールの伝統がある。かつて大洋デパートという強いチームがあったがデパートが火災にあい、チームは立石電気(現オムロン)に引き取られた。灯籠祭りで有名な熊本県山鹿市には今もオムロンの工場がある(オムロンはハンドボールリーグの強豪)。そのような背景もあり、熊本県はアンゴラ女子ハンドボールチームをオリンピックのホストタウンとして招致すべく働きかけを行ってきた。その一環として、2017年夏熊本で行われた女子ハンドボールジャパンカップにもアンゴラチームが招待され来熊した。2016年の熊本地震からの復興道半ばの熊本にあって、比較的被害の少なかった玉名市がホストタウンの候補に挙がった。玉名市では特に小学生がハンドボールに強く、全国チャンピョンの経験もある(小学生でハンドボールをやる学校は全国でも少ないらしいが)。

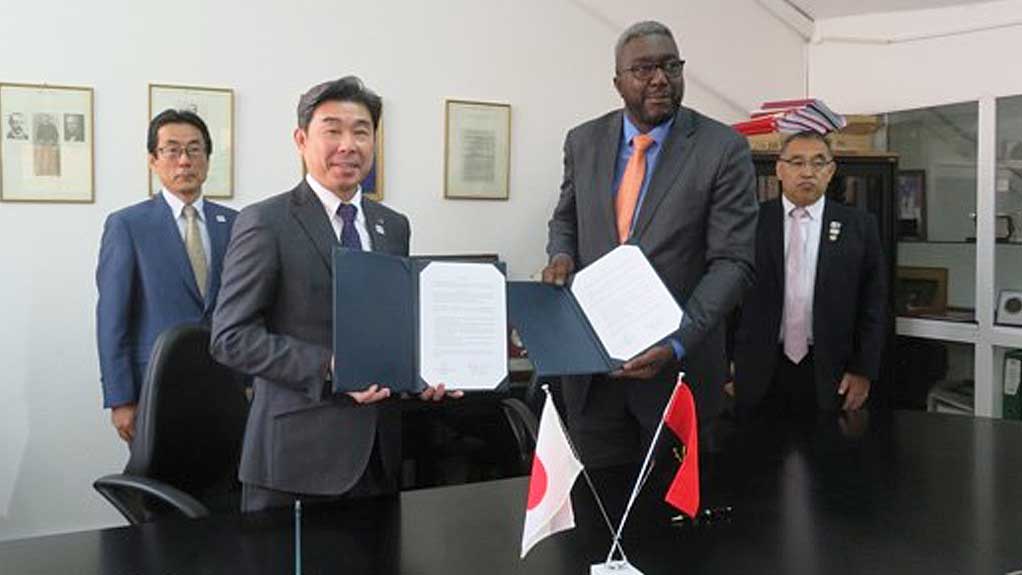

玉名市は2017年から招致活動を本格開始、そして去る7月、蔵原玉名市長がトップセールスとしてアンゴラを訪問し、アンゴラオリンピック委員会との間でホストタウン招致に関する覚え書きに調印した。故郷の市長が自分の任地を訪問してくれるなどとは赴任の際には夢にも思わなかったことだった。なんと幸運なことだろう。

2. アンゴラとハンドボール

我が故郷熊本県玉名市が私の任地アンゴラと日本の友情の架け橋となろうとしているのは全く偶然と言って良いが、「こんな偶然があるもんだね」と妻としみじみ話している時にふと思い出したエピソードを紹介したい。

アンゴラに赴任して半年が過ぎた頃、実家で一枚の掛け軸を発見した。父が在りし日に嗜んでいた漢詩書だった。殺風景だったルアンダの大使公邸のサロンにこの書を飾ってみることにした。不思議な事にその時から急にホストタウンの話が持ち上がってきた。内閣官房オリパラ推進室と熊本県からホストタウン話があったのも丁度その頃だった。任地ルアンダに戻るや連盟の会長に連絡を取るとハンドボール国内選手権決勝戦に招待され観戦したが、市内で最大のシダデラ・アリーナは超満員の熱狂ぶりで驚いた。その後先述のジャパンカップに出場する代表チームを公邸に招待して、壮行レショップションを開催した。レセプションには、TVを含む多くのメディアが取材に訪れ、アンゴラにおけるハンドボールの人気に改めて驚かされた。残念ながら、掛け軸にはあまり関心は集まらなかったが、それから2年の月日が経ち、玉名市長のアンゴラ訪問を経てホストタウン招致活動が成功、それから間もなくしてアンゴラのオリンピック出場が決定したのである。

3. アンゴラスポーツ事情-武道精神も浸透

アンゴラでは、世界レベルの実力があるのは今のところ女子ハンドボールだけである。バスケットもアフリカ選手権で9回優勝するなど強豪だったが、近年は低迷が続いている。サッカーは2006年ワールドカップに出場ぐらいが目立った成績であるが、2018年の切断障害者サッカーワールドカップでは優勝した。

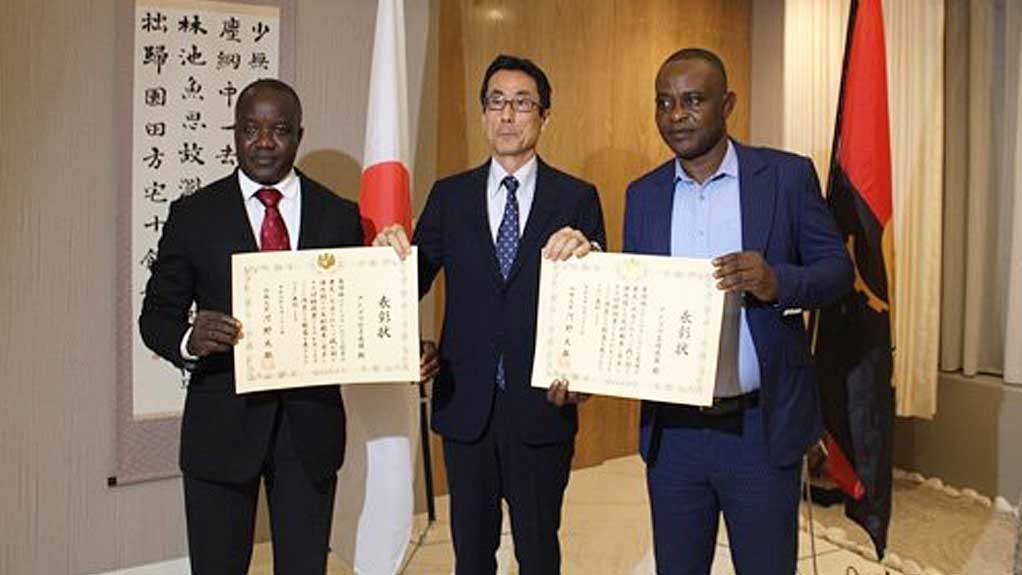

柔道、空手が意外に普及している(競技人口は柔道が27,000人、空手は約5,000人)。ロウレンソ大統領も空手が趣味だそうだ。両競技共に各州毎に協会があり、それを束ねる全国連盟が全国大会を毎年開催している。指導者によれば、これほど柔道と空手が普及しているのは、単にスポーツとしてではなく、「規律と礼儀作法を重んじる日本の武道精神」が尊ばれているからだという。目立たないかもしれないが、柔道と空手の普及は、アンゴラの国民が日本に親しみを感じている大きな要因となっているのかもしれない。我が日本大使館は畳などの機材を寄贈する草の根スポーツ無償協力や、全国大会の開催を支援・後援するなどの協力も行ってきたが、武道を通じた日本文化の普及と友好関係の増進を称え、令和元年の外務大臣表彰を授与した。

4. サブサハラ3位の経済大国

オリンピックと言えば、国を挙げてのスポーツ振興に力を入れるというのが近年の世界的な傾向だが、アンゴラにはそれができない厳しい経済事情がある。

アンゴラは16世紀以降ポルトガル統治下にあり、1975年に独立したが、独立運動を主導した社会主義政党(MPLA)と反政府政党(UNITA)による内戦が2002年まで続いた。植民地時代はコーヒー、綿花、サイザルなど農産物の一大輸出国だったが、その間もたらされた繁栄はこの27年間の内戦の間にほぼ消失し国土は荒廃した。その間70年代に開発が本格化した石油のみが政府の収入源だったが、その多くは軍事費に回されることになる。

00年以降石油ブームに乗り急成長(04-08年平均17.3%)を遂げサブサハラ第3の経済力を有するに至ったが、石油一辺倒の経済(外貨収入の95%以上を占める)のため、14年以降石油価格の下落により経済が低迷している。ダイヤモンド、鉱物資源、土地・水資源に恵まれ農業、漁業、観光などのポテンシャルがありながら、2016年以降はマイナスの成長だ。富の多くが特権階級のみに独占されているという汚職・腐敗構造も経済成長を妨げた。

2017年に誕生したロウレンソ政権はアンゴラに安定した成長を取り戻すため、大きな改革に乗り出した。そのために期待しているのが日本との協力、就中日本からの投資である。

5. 両国関係を牽引する民間経済交流

アフリカではODAを通じた経済活動が多いが、アンゴラでは民間企業の活動が両国関係を牽引してきたと言っても良い。70年代には小松製作所がアンゴラに進出しトラクターなどの重機が飛ぶように売れたという。また、内陸のウアンボという街にヤマハが二輪車製造工場を建て生産していた。大手商社も事務所を構え軍需品や自動車などを調達、90年代にはトヨタが現地法人を設立し04年~08年まではアンゴラにおける新車販売のトップを占めた。今ではアンゴラではランドクルーザーはステイタスシンボルとも言えるほどの人気である。アンゴラはアフリカで第2の産油国であるが、80年代には石油ビジネスにAJOCO(三菱商事石油)などが参入した。また、近年、横河電機はアンゴラにおける石油掘削船に必要な高度の中央制御システムを供給しており、アンゴラの市場で60%のシェアを占めている。

内戦終結後は本格的なODAが開始され、JICAの協力によって修復された国立病院は日・アンゴラ協力のシンボルとなっている。最近もJBIC融資を活用した民間企業の目覚ましい活躍がある。丸紅が10億ドルをかけて三つの繊維工場を再建(16年)、NECがアンゴラとブラジル6000キロを結ぶ海底ケーブルを敷設(18年)、豊田通商は6億ドルの南部の港湾設備近代化のプロジェクトを受注した(19年)。このように日本の民間企業は早くからアンゴラの大きな潜在力に着目してきたが、2017年新大統領が就任して以来改革を進めるアンゴラに再び大きな注目が集まっている。

6. TICAD7に表れたアンゴラの期待

2017年に就任したロウレンソ大統領は、経済再建・多角化を最重要課題と位置づけ、大胆な汚職対策とガバナンス改善を進め投資環境を整備し国際社会に投資を呼びかける多角的経済外交を展開している。2017年9月佐藤外務副大臣(当時)が総理特使として日本からゼロ泊3日で参加した就任式の演説において、大統領が日本との関係を強化する意向を表明したことは、日本との協力関係構築重視に大きく舵を切る決意の表れであった。更にアンゴラの決意が明確に示されたのが先頃のTICAD7への大統領の出席であった。

アンゴラはこれまでTICADに大統領が出席することはなかったが、本年8月のTICAD7に初めて大統領が出席し、10名もの主要閣僚が同行した。TICAD開催期間中地元メディアは連日トップニュースでTIICADの模様と大統領の動向を報じた。政府系日刊紙が事前に行った筆者とのインタビュー記事はTICAD開幕日の朝刊一面トップ記事で扱われた。外交の現場で日本のことがこれほど大きく肯定的に報じられることほどうれしいことはないが、それも偏にアンゴラの日本に対する期待の表れであると感じている。

ロウレンソ大統領はTICADから帰国するや真っ先に筆者との面談を求め、安倍総理との首脳会談を踏まえしっかりと成果を出したいとの意欲を表明した。日頃は控えめな大統領が最後に述べた言葉が印象的だった:「ロウレンソの時代は陽出る時代だったと言われるようになりたい」。大統領の任期は5年であり、既にそのうち2年が過ぎている。待ったなしの成果が問われるアンゴラの期待に日本は官民が連携して応える必要がある。