1922年の米最高裁「オザワ対合衆国」判決:百年前でも過去ではない

国際問題研究所客員研究員 大島正太郎

今から100年前の1922年11月13日、米国連邦最高裁判所は、「タカオ・オザワ対合衆国(Takao Ozawa v. United States) 」判決において、日本人小沢孝雄による米国帰化に関する上告を退けた。 この判決はその2年後の「1924年移民法(the Immigration Act of 1924)」において日本人移民排斥を規定する際の下敷きとなった。 米国が日本人排斥を法律で規定したことに日本の国民は強く反発した。 その後20年足らずの間で日米関係は悪化し太平洋戦争に至ったが、この法律はその遠因の一つであった。

20世紀初頭から米国西海岸で日本人移民排斥運動が勢いづいたこと、さらにその帰結としての排日移民法制定の経緯、埴原正直駐米大使の排日法阻止の尽力と悲劇的結末については良く知られている。 他方、「オザワ判決」自体は第二次大戦を経た米国政治社会(American polity)の構造的変化の結果、帰化についても移民についても人種差別的要素が撤廃されたこともあり、既に過去のこととして忘れられている。しかし、100年前の判決の際、最高裁が日本人移民排斥に間接的にせよ「寄与」したことは歴史的事実である。しかも、100年前に日本人を差別的に扱った最高裁判決の背後の政治社会的基盤は、底流において、今日の米国の「分断」にも通じている。米最高裁は時々の米国政治社会を反映するものと言う視点に立てば、最近の最高裁判決の傾向は今日の米国を窺う「窓」と言える。

オザワ判決

「オザワ判決」の概要は次の通り。 日本国籍の小澤孝雄が長年ハワイに在住した実績を踏まえ1914年に米国への帰化申請をしたが拒否された。 紆余曲折をへて、小沢は連邦最高裁に上告した。 最高裁での争点の核心は、当時の帰化に関する条文、「(この)規定は、自由白人(free white persons)である外国人(aliens)、アフリカ生まれの外国人(aliens of African nativity)、または、アフリカ人の子孫(persons of African descent)である者に適用される。」に照らし小沢が帰化を認められるか否かと言うことに帰した。

小沢側主張の主要点は、①そもそも1790年に制定された合衆国最初の帰化法では「自由白人」のみ帰化可能と規定したが、そこで「白人」を修飾する「自由」と言う用語は「奴隷でない者」の意味である(実際に、まれに肌の色の白い奴隷も存在した)、従って「奴隷」以外の者については帰化を認める趣旨である、②その後、奴隷制廃止を定めた修正第13条(1865年)及び法の下の平等などを定めた修正第14条(1868年)を反映した1870年の帰化法改正でアフリカ出身の者に係る規定が追加された結果、奴隷で解放された者も帰化できることになり、その結果すべての者が(一定の手続き要件を充たせば)帰化できる、③さらに、米国が領土を拡張しハワイあるいはプエルトリコを領土とした際、其の住民は肌の色にかかわらず米国籍を与えられたことからも、「白人」は人種概念ではないはずである。実際に既に帰化を認められた日本人もいる、と主張した。また、④憲法修正第14条が、人種、肌の色、あるいは国籍の違いにかかわりなく、米国領土域内のすべての者に例外なく適用されると規定していることも指摘した。

これに対し最高裁は、立法過程などを参照しながら要するに「白人トハCaucasian人種トシテ一般ニ知ラレルル人ノミヲ指ス」、「本件原告ハ明ラカニCaucasian人種ニ属セザルガ故ニ帰化能力ヲ否認セラル可キ」とした(当時の米大の報告電からの引用なのでカタカナ表記のママ)。(この判決に導いた最高裁の法理は、Devon W. Carbado, 「Yellow by Law」, California Law Review, Vol. 97, June 2009, No.3, に詳しい。)

最高裁は「オザワ判決」と同日もう一件日本人関連訴訟の判決を下した。 もう一つの事件は「タクジ・ヤマシタ対ヒンクル(Takuji Yamashita v. Hinkle)」と呼称されている事件であり、ワシントン州に長年在住し、「1902年『ワシントン州』・・・ニ於テ帰化シタル山下宅治・河野兵三郎両氏」(大正11年11月9日在シアトル領事発大臣あて機密公電第43号付属書より)が、地元ワシントン州で土地の購入を行うために会社設立申請を行ったことに対し、「州ノ政務長官」(ヒンクル)が、両人には米国市民の資格がなく、土地購入は認められないとして、これを受理しなかったことに由来する。ヤマシタ・コウノは州当局の申請不受理は違法であるとして訴訟を起こし、経緯を経て、連邦最高裁に上告した。連邦最高裁は、オザワ事件の結果がヤマシタ事件に係るとの考慮から両事件を同時に審理し、結局、「オザワ判決」で日本人には国籍取得は認められないと判断し、従って、山下・河野には国籍を取得する資格がなく、過去の国籍付与は無効であり、州最高裁の(申請拒否に対する訴え棄却)判断は是認されるとして訴えを棄却した。

なお、「オザワ判決」において、最高裁は、国籍取得の資格を持つ者は、(アフリカ系以外では)「白人、即ちコーケイシアン」としたことを受けて、Bhagat Singh Thindと言う名のインド・プンジャブ州生まれの者が、自分は人種的には「アーリア系」であり、「コーケイシアン」であるので、帰化が許容されている「白人」に該当し、帰化が認められるべきであると訴えた。1923年2月、最高裁は、帰化法上の「白人」とは「科学的」な意味での白人種ではなく建国当時の認識としての白人であり、インド人はこの規定上の白人に該当しないので帰化は認めない(United States v. Bhagat Singh Thind)、と判決した。 なお、最高裁は判決理由において、1790年の帰化法制定当時の米国への「移民」は「(当時の米国人の祖先と同様に)ブリテン諸島及び北西ヨーロッパからの者がほぼ全員であったので、起草者の念頭にあった移民可能者としての『自由な白人』はこれらを念頭に置いていた」、その後、時とともに、東欧・南欧・中欧…からの移民も受け入れたが、彼らは既に移民していた者たちに似ており容易に一体化したので、その後の改正帰化法制定当時も、基本的には彼らのような白人を想定していた、と説明した。最高裁は、要するに、米国は(欧州出身の)白人の国であると言うことを述べたのである。さらに、同判決理由は、「1917年2月5日の法律 (1917年移民法)」がアジアの一定の地域で生まれた者の入国を認めないことを規定した(具体的には、日本とフィリピン以外が対象となり、インドを含むアジアの大部分の国・地域からの移民受け入れを禁止した)が、これは連邦議会のアジア人移民一般についての意図を示すばかりか、アジア人の帰化についての意図であると言え、議会は入国を認めないことにした範疇の者に帰化を認める意向はない、と論じた。(この判決についても、前掲 「Yellow by Law」参照。)

西海岸の排日問題と1924年‶排日“移民法

「オザワ判決」はもちろん政治的外交的な真空状態の中での司法による純粋な判断ではなく、当時の米国政治社会にとっての「移民問題」をめぐる情勢を反映していた。そもそも、米国にとって「移民問題」は、英国からの入植者による13の「植民地」が本国から独立して建国した歴史から、「移民」をどう認識し、どう扱うかは、米国政治社会の自己規定にかかわる核心的な問題であった。また、「移民」あるいは「帰化」の条件を定める権能が結局は連邦議会にあるとされるようになったことも、憲法解釈論として核心的であった。

当時米国、特に東部・中西部、では19世紀後半以来の東欧・南欧からの移民の流入に対する国民各層の反発が大きな政治問題となっていた。 他方で、米国西海岸地域では、「1882年中国人移民禁止法」以後、中国人に代わり日本からの移民が流入してきたことに対し現地住民の反発・差別・排斥の動きがますます強まっていた。 また、西海岸以外の地域での一般移民問題と西海岸における排日問題とは米国の国内政治上繋がっていたのみならず、移民問題は南部における黒人差別問題とも政治社会の底流において絡んでいた。従って、日本人移民問題は単に西海岸の問題ではなく、首都ワシントンでは連邦議会、大統領以下の行政府、さらには最高裁を巻き込む大きな政治社会総体としての文脈で理解すべき問題だった。

サンフランシスコ市教育委員会が日本人学童を(白人学童から)「隔離」し、日本人を主とした東洋人だけの別の学校に移そうとしたこと(1906年)から、日米間の外交問題となり、セオドア・ルーズベルト大統領の介入などがあったが、その時から、1924年に日本人移民排斥を規定した「1924年移民法」の成立までの日米双方の国内の政治と両国間の外交がたどった歴史については、簑原俊洋著『排日移民法と日米関係』が詳しい。蓑原はこの著作で『本書は、政治外交史的な分析枠組みに基づいて、排日移民法(注:1924年移民法)を中心としながら「移民問題をめぐる日米関係」に焦点を合わせている。』としている。日米外交関係の歴史を知る上で一読に値する。

日本人排斥が法的に規定されるまでの政治外交史の詳細は上掲蓑原著作等の多くの研究に委ねるが、主要点のみを上げれば、次の通り。まず、西海岸での日本人排斥を求める動きが高まるにつれ、日米間の外交問題となり、1907年から8年にかけて、いわゆる「紳士協定」を結んだ。これは、日本が自主規制に応じ、他方米国は大統領の関与で、サンフランシスコ教育委員会の「隔離」措置が撤回された。 その後排日の動きはさらに進み、米国議会では排日法案が多く提案されていた。1917年に移民法改正の際にも、既に1882年以来移民を認めていない中国人に加え、大部分のアジア人の移民排斥が規定されたが日本については回避された。(同法では特定された地域からの移民拒否を規定したが、日本は特定された地域に含まれなかった。) なお、1919年のパリ講和会議での、日本の人種差別撤廃条項提案の顛末も基本的には日米間の問題が根底にあったし、ウィルソン大統領がこれを葬ったのも国内の政治力学を反映した。 そして、1921年3月に政権は共和党に移り、1922年の「オザワ判決」があり、その一年余り後に「1924年移民法」が紆余曲折を経て議会で採択された。同法の日本人移民排斥規定は、 「Immigration Act of 1924:Sec. 13. (c) No alien ineligible to citizenship shall be admitted to the United States(以下略)」となっていた。オザワ判決以前から日本人排斥を意図し「帰化不能の者」を対象にしたいくつか法案が提出されたが、最高裁の判決で確定するまで、帰化法上日本人が排除されていることは一つの解釈論にとどまっていた。(小沢の上告は、当時の日系人団体が日本人の帰化能力の有無をめぐる解釈を決着させるためテストケースとして推進したものと言われた。) 最高裁判決で帰化法の解釈が確定したので、移民法で日本を明示せずとも解釈の余地のない文言を使用することが出来た。

「1924年移民法」審議の最終局面で、日米間の外交上の問題を避けるという共通の目的の下、埴原正直駐米大使はヒューズ国務長官と協力しつつ、日本の立場を説明する国務長官宛の書簡を発出し、長官がその写しを議員に送付し議員の理解を求めた。この埴原書簡中にあった「重大な結果(grave consequences)をもたらす」との表現について、上院与党(共和党)指導者、ロッジ上院議員が、これを文脈から切り取って、日本大使による「覆面の威嚇(veiled threat)」であり、主権国家米国として受け入れられないとして、同僚議員の反発をあおり、排日規定に消極的であった議員も反対できないようにし、一挙に法案採択を実現した。大統領も拒否権を発動することなく署名し、法律として成立した。ここに、日本人の移民排斥が法律上規定されることになった。これを日本人へ明確な差別と受け止めた日本側の反発は激しく,結果として日米関係にとり拭い難い傷となった。(この間の経緯も、蓑原の前掲書に詳しい。)

「1924年移民法」の衝撃

「1924年移民法」で、米国が法律でもって日本人を差別的に移民禁止としたことは、日本・日本人にとり最大の侮辱であり、極めて不公正な措置として、日本における受け止め方は激しいものであった。 日本に対する不公正、その結果としての日本の反発、対日関係への計り知れない打撃を深刻に懸念したからこそ、少なくとも国務省は可能な限りの努力をもって議会の暴挙と言える排日法制定の動きを止めようとした。

その際の米側は「オザワ判決」の数か月前に実現した、「ワシントン条約」による太平洋における日米関係の安定の枠組みへの影響排除と言う安全保障上の考慮があった。この間の米側の事情についても箕浦の著書に詳しいが、例えば彼は、英国歴史家トインビーの講演内容を借りて以下の通り述べている。「トインビー教授の見解では、排日移民法の成立は、日米関係を単に悪化させただけでなく、戦争にまで発展しかねない不安定な状況を導き出すとともに、ワシントン会議の成果を水泡に帰せしめる重大な事件であった。」(前編前掲、蓑原著書234頁)

「オザワ判決」の帰趨が対日外交関係に尖鋭な問題を惹起しかねないとの米政府、少なくとも国務省、の懸念を日本の現地公館も報告した。「ヤマシタ判決」直前に、在シアトル領事が本省への報告の「帰化訴訟ノ経過」という「付属書」の中で、「オザワ判決」の最高裁での審理が延期されていた理由として、前年(1921年)9月米国司法省が「オザワ事件」の審理延期を要求したが、それはその年の10月にワシントン開催予定の軍縮会議を控え、日本人の「重大ナル権利」に関する裁判を行えば、その判決如何にかかわらず、[米国] 国内で是非の議論・感情が盛り上がり、ひいては軍縮会議及び太平洋問題に影響を及ぼしかねず、日本全権に迷惑をかけかねない、という「憂慮ニ帰因セルガ如シ」と報告した。つまり、当時の米国対日政策の基本であった太平洋における軍事的均衡を目的とする軍縮会議に否定的な影響を与えてはならないとの外交的考慮が働いていたことを推測している。1921年11月に開始され、1922年2月に妥結した、この軍縮会議での海軍軍備制限条約の米国対日外交における意義は小論の範囲外であるが、米政府にとして「オザワ判決」がこの軍縮会議の後に行われるよう、裏で最高裁に働きかけていたことは想像に難くない。

戦後の米国政治社会の構造変化と法令上の差別撤廃の実現

「1924年移民法」は、それまでの移民規制を最も厳しい形にした結果、その後米国への移民は急速に減少した。 また、米国は1929年以降の大不況、日本の真珠湾攻撃をきっかけとする第二次世界大戦参戦(1941年)、という巨大な歴史的事件を経て、戦後には戦勝国の筆頭として世界の覇権を担うようになった。米国政治社会自体が、大不況・第二次大戦と言う画期的時代を経て歴史的な大変化を経験した。そして、大戦中の軍隊における黒人差別撤廃の必要性、あるいは欧州で起こったユダヤ人に対する「人道に対する罪」の認識、わけても米国の移民法の規定により欧州からのユダヤ難民が入国できず、救えなかった事例があったことへの反省などから、戦後は国内政治的にも人種差別、出生国による差別をはじめあらゆる差別に対し、その撤廃・是正を求める動きが盛り上がりを見せ、政治社会の新たな方向性となって流れが出来上っていった。(なお、「1882年中国人移民排斥法」は、戦時中の1943年12月「マグヌソン法」で「廃止」され、排斥されていたアジア人の中で始めて数量枠が設けられたが、同盟国である中華民国への配慮であった。しかし、中国人は「1924年移民法」上の「帰化不能」者に該当していたので実際には移民は出来なかった。)

戦後の差別撤廃の動きの中で、「1924年移民法」についても、まず「1952年移民・国籍法(The Immigration and Nationality Act of 1952 (The McCarran-Walter Act))」によって、帰化要件としての「白人」が撤廃されアジア人も帰化・移民が可能となったが、アジア人についての数量規制は厳しく、枠において白人たる欧州からの移民が依然として優先された。しかし、米国議会が、ついに、黒人差別撤廃を主眼とする「1964年公民権法」を成立させるまでになると、移民問題についても「1965年移民法(The Immigration and Nationality Act of 1965)」においてはじめて人種・民族による差別が撤廃された。

この差別撤廃の動きの中で画期的だったのが1954年5月の「ブラウン対教育委員会(Brown v. the Board of Education)」判決である。 この判決は、1896年5月の「プレッシー対ファーガソン(Plessy v. Ferguson)」判決が、当時南部諸州で広く行われていた公共施設における黒人差別についてseparate-but-equalと言う「法理」によって合憲としていた判例を58年ぶりに覆しこの種の黒人差別を違憲とした。なお、1906年のサンフランシスコ市教育委員会が日本人学童を白人学童から「隔離」(separate)しようとした背後に、南部での黒人差別を許容したこの憲法判例があった。西部での日本人排斥と、南部での黒人差別とが、連邦議会では容易に結びつく問題であることを示唆していた。 逆に、黒人差別をめぐる公民権運動が活発になり、「1964年公民権法」として結実したことは、日本人あるいはアジア人一般の移民排斥・差別の撤廃にとっても好ましい情勢となった。

これらの一連の政治動向、立法は米国政治社会が米国人の自己規定について、それまでの白人中心の体制から、人種・民族を幅広く包含する多様性容認の政治社会に向けて明確に舵を切ったと言え、「法の下の平等」を立法で明確に規定し、あらゆる差別をなくすべく局面転換を行った。

このような米国政治社会の歴史的転換は、米国における日系人に対する差別的措置としてかねて問題にされていた戦時中の日系人強制収容問題にも大きな転換をもたらした。真珠湾攻撃を受けて、米国政府は西海岸の日系人を強制的に「後方」の収容所に移送し、拘留したが、この措置に対し、何人かの日系人が不当な差別であり違法であるとして政府を訴えた。その中でも象徴的になったのが「コレマツ対合衆国(Korematsu v. United States)」事件で、彼の訴えは下級審で主張が認められず上告したが、最高裁は1944年12月、政府の措置は差別に基づくのではなく軍事上の措置であるとしてコレマツの訴えを棄却した。しかし、その数十年後、戦後の差別撤廃の動きが広まる中で、戦中の裁判に手続き上の違法性があったことが認められ、1980年代の半ばに一連の日系人判決がそれぞれ覆され、原告たちは無罪となった(ただしこれは控訴審の判決にとどまり、1944年の最高裁判決そのものは覆されていない。近年最高裁は別の事件での判決の中で、50年以上前の判決が間違っていたことを明言し記録に残した)。 また、さらに1988年に立法により、当時拘留された日系人たちに謝罪と賠償金が支払われた。

過去の日系人に対する不法な措置について「公正」が確保されたことは歓迎すべきであるが、これらの事件は、「オザワ判決」とは「範疇の異なった」問題であった。これらの裁判で原告となった日系人は、米国で生まれた、生まれながらの米国籍であった。従って、外国人である日本国籍者の帰化問題とは本質的に異なっていた。米国人であったゆえに、1960年代以降の差別撤廃の機運の中で米国政府から謝罪を受け問題は決着し、歴史上の過去の話となった。

移民者の割合と移民法の関係

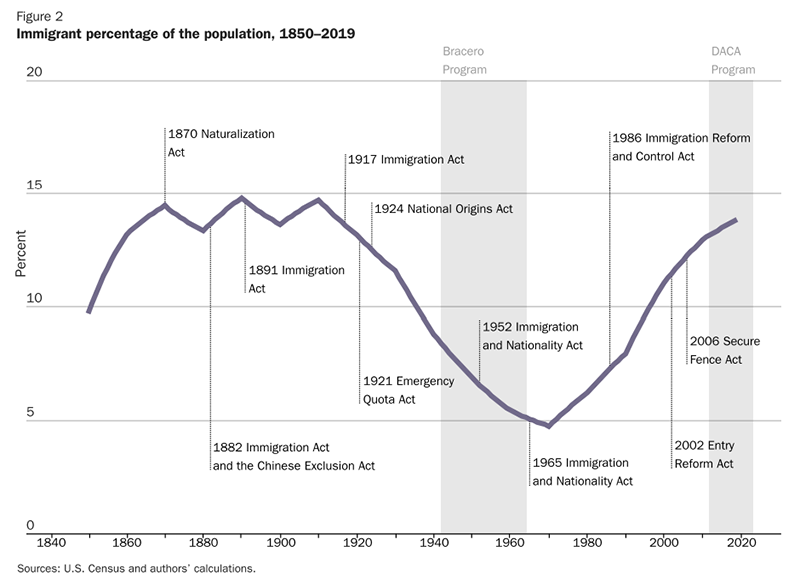

「1964年公民権法」以降、米国は各方面での差別を撤廃し、少数者の権利を認め、多様性を認める社会となっていった。 しかし、21世紀に入り米国で再び移民に対する寛容さを失いつつある場面が増えてきた。最近の動きの説明には、過去百年以上に及ぶ米国の人口に占める外国生まれの者の割合に注目する場合が多い。つまり、その割合が15%近くになったことが「1924年移民法」による厳しい規制となった。その後、移民の人口に占める割合の減少が続き、社会の緊張がほぐれた。戦後になり、新たな政治社会の理念の中で「1965年移民法」が移民を自由化し、その結果再び移民の割合が増大し15%に近づき、再び社会的緊張が生じてきた。この説明に際し、移民の割合の増減を示す資料が使われるが、ここでは、移民の割合の変化と時々の移民法との関連を示す次の表を引用する(Andrew M. Baxter and Alex Nowrasteh, 「A Brief History of U.S. Immigration Policy from the Colonial Period to the Present Day」、 CATO研究所、2021年。この資料では「1924年移民法」を「出身国法」と呼称)。

「1965年移民法」で移民が多く流入した結果、最近では百年前に激しかった日本人排斥、南欧・東欧移民への反発と類似の政治社会の動きが起きていると言える。ただし、百年前は、政治社会の主流は、米国が白人国であることに疑いを抱かなかったが、近年では、全人口に占める(ヒスパニック系以外の)白人が全体の6割を下回っており、人種・民族・出身国で見て「少数派」とされるグループを集合すると半数近くに迫っている。従って、伝統的「主流」派と多様性尊重派の対立・分断が深い。

米国政治社会の変遷と最高裁判決の変化

百年前の「オザワ判決」は、日系米国人という「米国人」の問題ではなく、外国人が米国の国籍取得を求めたものであった。その区別は、米国憲法解釈上、外国人は保護の対象ではないので、米国に帰化を認める際に如何なる条件を付けるか、たとえ人種・民族で差別しても違憲とは言えず、それは一重に立法府の専管事項であるとの説(plenary power doctrine)が有力である。このことは、日系米人は米国人として憲法上の原則である法の下の平等に保護されているが、外国人としての日本人の米国への入国、移民、帰化をめぐる規定の在り方は立法府に委ねられており、仮に、米国政治社会が再び保守化、内向きの極に至れば、そのような政治社会が移民・帰化に関する法律を変えるようなことがあっても、憲法の適用に際してplenary power doctrine 論が奉じられている限り、違憲とは出来ないと言うことである。

その意味で、今年(2022年)6月に米最高裁判所が「Roe v. Wade判決(1974年)」を覆し、米国内では進歩派から糾弾され、大きな社会問題となっているが、憲法問題としてその判決の法理を見てみると、現在の最高裁が、1974年の判決について、憲法修正第14条を拡大解釈し(人工中絶が)女性の憲法上の権利としたことは誤りであったとし、そもそも憲法はこの問題を立法府の判断にゆだねている、としたことは意味深長である。最高裁判所の姿勢は、当然のことながら時々の9人の判事の構成、それをもたらした連邦議会に反映された米国政治社会の動向によって異なり得るものであることを示している。 「Roe v. Wade判決」に係った判事達が、当時から50年遡って「オザワ事件」を審理した場合、法解釈は全く異なったかもしれず、オザワは帰化できたかも知れない。しかし、「Roe v. Wade判決」から50年たってこれを覆した今日の最高裁は100年遡ってオザワ事件を審理すれば、100年前の最高裁と同様に判断したかもしれない。

特定の判決は固有な条件の下での問題であるので安易な一般化は控えるべきであるが、最高裁の判断がその時々の米国政治社会をどのように反映しているかを常に留意すべきであろう。1922年の「オザワ判決」を、単に「過去」の問題として歴史の中に忘れ去るのではなく、その背後の米国政治社会の動向が立法・司法に如何なる影響を与えたかの一例として記憶にとどめておくことが必要であると考え、敢えて100年も前の「オザワ判決」を忘却から呼び戻した。