ASEANの劣等生?フィリピン

(前駐フィリピン大使)

●最初に

昨年9月に帰朝して以来、いろいろな方にお会いしました。その際に感じることは皆様が「フィリピン」という国に対して悪いイメージを漠然と持っていることです。政治的、経済的な混乱、若王子誘拐事件、保険金詐欺事件、クーデター、ミンダナオ島のムスリム闘争等々どうしても物騒なイメージが頭をよぎるようです。しかし、変化しないことが最大のリスクだとも言われています。そこで在比大使として3年余を過ごした実感を霞関会に寄稿することを思い立ちました。

確かに、アジア経済危機の90年代以降フィリピンはASEANの劣等生と称されるだけの実績しか挙げてこられませんでした。しかし、ここ数年でフィリピンは投資先としてにわかに注目されてきたのは事実です。私がフィリピンに赴任した2011年5月頃は日本ビジネス界の関心は殆どゼロと言うのが挨拶回りした時の体感温度でした。しかし、同年末にはインドネシア、ヴィエトナムと並ぶ有望投資先(VIP)としてもてはやされるようになりました。その変化は劇的でした。

本稿では大使として在勤中に知りえたフィリピン経済の魅力をご紹介するとともに、だからと言ってバラ色の世界が待っているわけではない国情の一端、そして今後の日比経済関係の展望につき皆様にご紹介できればと思って筆を執りました。

●フィリピン国事情

まず、釈迦に説法とはこのことと思いますが本稿の前提となるフィリピンの基本的な事情を確認したいと思います。

フィリピンは七千の島々で構成される島国です。我が国は三千余です。我が国同様太平洋のリング・オブ・ファイアに位置し火山活動が活発で台風被害も多い地勢です。我が国からの飛行時間は4時間半です。16世紀にスペインが植民地としてキリスト教を布教した結果国民の大多数はキリスト教徒です。回教徒は7%程度です。そして米西戦争の結果19世紀末に米国の植民地となります。米国支配の大きな遺産が英語で現在もフィリピン語と共に英語が公用語です。

太平洋戦争では真珠湾攻撃直後に日本軍はクラーク空軍基地を空襲、翌1942年5月に駐比米軍は降伏、1944年に米軍はレイテに反攻上陸、終戦まで戦闘は続きました。その間、比人は110万人、日本軍は50万人が亡くなりました。当時人口1,700万人のフィリピンにとって太平洋戦争の人的被害は極めて大きなものでした。総人口比では最大の被害国かもしれません。

戦後の冷戦では反共連合の要としてASEAN設立時のメンバーとなりました。1960年代から70年代はASEANで経済的な優等生でした。しかし、マルコス独裁政権の下で資源配分が歪曲され、ミンダナオ島のモロ解放戦線の活動が活発化する一方、クーデターが頻発し政治的にも混乱、1997年のアジア経済危機以降はASEAN諸国の中で投資先としての魅力が薄れていきました。

●近年フィリピンが注目される背景

さて、そのようなフィリピンが何故再び経済界の注目を再び集めるようになったのでしょう。

[ チャイナ・プラス・ワン ]

やはり中国台頭の光と影が大きいと考えます。中国は短期間に「世界の工場」と言われるほどの驚異的な発展を遂げた一方、労賃などの内部経済コストとともに、公害等の外部経済コストが高くなっています。更に、平和的な台頭を唱えつつ経済力のみならず軍事力、経済力を誇示して自らの主張を押し通そうとしています。このため中国の経済パートナーは政治的なリスクを徐々に認識しはじめています。そこで注目されたのが周辺で開発が遅れて伸びしろの大きい国々です。VIPと称されるヴェトナム、インドネシア、フィリピン、というわけです。もっとも、マニラではVery Important Philippinesと理解しています。

[ 国内改革路線 ]

一方、フィリピンにおいては2010年7月にアキノ政権が発足します。前アロヨ政権時代の汚職横行に辟易としていた民意が選出の要因の一つでした。アキノ大統領は「汚職をなくして成長を」、と唱え、前政権のインフラ事業の見直し、公共事業の入札制度の刷新、ゼロ・ベース予算編成、予算執行のインターネットによる可視化などの政策を進めています。副作用として公共事業の執行遅延、入札見直しに伴う混乱などが見られます。しかし、全てが透明化されたわけではないものの行政機構、ビジネスの意識改革は進んでいます。結果的に予算や資源の効率的利用が進んでいます。過去の政権は選出後数年を経て支持率が低下していきましたがアキノ政権は6割前後の支持率を維持してきました。(但し、今年に入ってマレイシアから逃亡していたテロリストを狙った作戦が警察特殊部隊に多くの犠牲者を出したために直近では支持率は5割前後になっています)

[ 人の力 ]

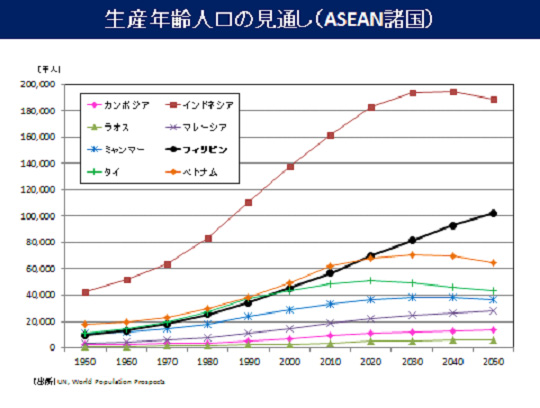

フィリピン経済最大の魅力は人です。戦後1,700万人だった人口は今年ついに1億人に達しました。平均年齢22.7歳。扶養人口である15歳以下の子供が多いので人口ボーナスを享受するのはこれからです。2050年には労働人口が現在の4,800万から1億に達します。更に、英語が公用語であり、どこでも働く意欲があるので世界中で仕事を見出しています。労働市場が国内に限られないのです。出稼ぎ労働者は1,000万人を超え、仕送りはGDPの1割に達します。この資金は留守家族の生活費に使われ消費や住宅建設を通じて経済活動を押し上げています。毎年GDPの1割相当の経済対策が打たれているようなものです。その上、人口が増加していますから2012年、13年には年率7%前後の経済成長を実現しました。

●フィリピンのビジネス環境

フィリピンが二国間経済連携協定を結んでいるのは我が国とだけです。我が国がフィリピンにおいてどのような位置づけかを示しています。経済連携協定ではとかく関税率の引き下げが注目されがちです。しかし、私見では日比EPA(Economic Partnership Agreement)の大きな成果は協定に基づき設立されたビジネス環境整備小委員会です。在比大使はこの小委の日本側議長として在比日本商工会議所会頭とともに比の貿易産業省次官が率いる比官民の代表と半年に一回協議する機会があります。

主な論点は以下の点でした。

[ 統治の一貫性、予測可能性、透明性 ]

比側との協議ではこの三点を一貫して主張し続けました。政権の交代に伴い政策が変更されるのは何処も同じとはいえ過去の政策決定を尊重してもらわないとビジネスになりません。付加価値税還付の遅れ、無償援助に対する地方自治体の課税、投資優遇措置を見直しにより既に進出した企業に負担を求めるなどの事例を取り上げました。特に、既存の手続きを見直した上で遡及適用しようとする事例は離任直前に起きた大問題で今後の展開を心配しています。

比ビジネス、行政責任者の多くや弁護士事務所などは我が方に理があることを認めます。比政府も努力をしており、投資税還付の制度改革などを進めており、銀行業の認可枠拡大を短期間で仕上げるなど、認可手続きの簡素化、迅速化に目標値を設けています。世界ビジネス環境ランキングにおいてフィリピンは徐々にランクを上げているのも事実です。しかし、問題の解決に多くの時間を要しているのが実情です。

[ インフラ ]

JICAの調査によればマニラでは交通渋滞により1日24億ペソ(2012年換算:約55億円/日)の無駄が生じています。インフラ未整備の問題は、道路の渋滞に限らず、港湾荷役や空港の利便性など現地企業の日々の業務に大きな影響を与えています。小委員会では毎回インフラ改善の必要性を訴え、政府の取り組みと今後の方向性を問い詰めました。

政府も問題があることを認識しています。そもそもアキノ政権は少ない財源で公共投資、インフラ整備を推進するためにPPP(官民パートナーシップ)を提唱して選挙運動をしたわけです。政府は公共事業のGDP比を2010年の2.5%から2016年に5%に引き上げる野心的な計画を立てています。しかし、問題解決には時間がかかります。根の深い問題です。土地登記、裁判制度、政治の介入、不法居住者、官僚機構の脆弱などなど様々な要因が複雑に絡まっています。一朝一夕に問題は解決しない前提で対比投資をする必要があります。

[ 電力 ]

周辺国に比して高い電力料金は企業が投資をする上で大きな問題です。特に好調な経済により需要曲線は上振れしやすいのに対し、発電所建設の認可手続きや工事に要する時間の制約があって供給曲線は硬直的です。2015年春は需給がひっ迫することが懸念されます。この点は、三年前に小生着任時から我が方より問題提議していました。

しかし、事の発端はマルコス政権が需要の三分の一の供給を予定していた原子力発電所を1986年の民主革命後にキャンセルしたことに始まります。このギャップを埋めるために電力を民営化して民間投資を呼び込んだ結果、高い電力料金として経済活動に跳ね返ってきています。政府は更なる民営化を通じて問題を解決しようとしています。しかし、巨額の投資を長期に回収して低廉なサービスを国民経済に提供するのが公共事業の本来の役割です。これを長期的なリスクをとれない民間投資を絡ませると自ずとそれなりのコストがかかります。ましてや、公共事業の蓄積がある先進国とフィリピンのような開発途上国を同列に公共事業に民間資本を招くメリットに疑問を感じます。

以上の通り、率直に申し上げてビジネス環境改善のカギを握る、統治、インフラ、電力のボトルネックは長い目で見た対応が必要だと感じます。

●今後の展望

このように書いてまいりますと、「では何故フィリピンに投資するのだ?」という疑問を持たれるかもしれません。そこにフィリピンのビジネス・チャンスがあると思います。

まず、最初に言えることは統治、インフラ、電力の問題は何処の開発途上国でもある問題です。フィリピンは民主主義体制の下で事態を改善する動きが進んでいます。その先を見るとフィリピンは我が国に地理的に一番近いASEANの国です。また、人口が1億に達しこれから人口ボーナスを迎えるという展望があります。更に、「量」だけではなく英語を公用語とするために世界の労働市場で活躍できる「質」があります。

具体的な例をあげましょう。今やフィリピンはBPO(Business Process Out-sourcing)のヴォイス(コール・センター等)ではインドを凌駕して世界一の座を占めています。わずか1億のフィリピン人が12億のインドに対抗できる力があります。ノン・ヴォイス部門(ソフト開発、CAD[コンピューターによる設計支援]のインプット、取引帳簿の整理、カルテのインプット等)でも有力な投資先です。すでに多くの日本企業がこの分野で投資しています。日本の海員の7割を比人が占めていることは良く知られている事例です。すでにエンジニアや機械整備で比人を養成して世界の現場で活用している日系企業もおります。

別の言い方をすれば、通例、開発途上国は豊富な資源と労働力に外資が資本や技術や販路を提供して輸出を通じて経済を発展させていきます。しかし、どうもフィリピンはこの一般モデルに当てはまらないようです。インドも似ていますが「人の力」を利用してサービス産業を足掛かりに国が発展させようとしています。このような視点に立てばフィリピンは経済開発の劣等生なのでしょうか。むしろ、伝統的な型にはまらないので評価は低い、しかし、国情に合った経済発展モデルを作り上げつつあるともいえるのではないでしょうか?

●政治的側面

最後に政治リスクについて。

良く聞かれるのは「フィリピンの大統領制の下で政権交代により政策が大きくぶれる」ことへの懸念です。確かに政策のブレに振り回される面があります。その点を否定するつもりはありません。他方、それは何処の国でもあるリスクですし、フィリピンにおいては政策の振幅は徐々に小さくなっているように思えます。現政権はインターネットの活用により行政の透明性を高め、改革を定着させようとしております。経済のグローバル化と経済連携の進捗があります。民主主義の強固な基盤のあるフィリピンではビジネス環境改善の方向性は持続すると考えます。

●結びに

以上、比のビジネス環境改善に現場で取り組んできた経験から、我が国とフィリピンの互恵的な経済関係は以下の点に集約されると思います。

急速に少子高齢化が進み労働力不足が顕在化している我が国にとり若く、英語を話す労働力が豊富なフィリピンとの経済相互補完関係は自明です。

①地理的に近く、災害の多い島国特有の文化的特性が日本人と親和性を持っていること、②太平洋戦争で多くの犠牲を払ったのにも拘らず歴史を乗り越え世界で一、二を争う親日国になったこと、③外交につき共通の価値観を持っていること、を踏まえればフィリピンは政治社会面でも我が国のビジネスにとり、またとなき良きパートナーだと確信しております。

しかし、ビジネス環境は理想的とは言えないので腰を据えた取り組みが必要です。重要なことは安い労働力を現地で活用する既存のモデルに囚われずにフィリピンの長所を見極めたビジネスモデルを構築することだと思います。統治、インフラ、電力の問題解決には時間がかかる前提で対応しつつ、短期的には比の労働力をいかに活用するかという視点が重要だと感じます。

『ミャンマー政治改革の行方』(第3回)

2015-04-23

『ミャンマー政治改革の行方』(第3回)

(元在ミャンマー大使館参事官)

ミャンマーではここ数年間、国際社会の後押しを得て政治経済改革が進められて来たが、民主化推進の大きな結節点となる今年11月の総選挙を控えて、さまざまの動きがめまぐるしい。

総選挙の公明性確保のため、内外から批判の多い2008年憲法の改正に向けた国民投票が5月に予定されており、また、独立以来激しい紆余曲折を経てきた少数民族武装反乱勢力のうち16の組織の代表達と中央政府との間の全国統一的停戦協定の草案が3月末にヤット合意できた。

だが、いくつかの組織の足並みがそろっておらず、その署名はミャンマー正月明け以降に持ち越されている。一方、東北部の中国系少数民族で、この協議に参加していないコーカン族の武装組織が国境を越えた中国領内の同族グループとの間で行っているヤミ経済活動を取り締る国軍との間で武力衝突が発生して国家非常事態が宣言され、一時は中国との間で外交問題化しかけた。西部のラカイン州でも、イスラム系「ロヒンギャ」の市民権問題解決が宙に浮いているだけでなく、仏教徒との間の暴力沙汰が絶えない。

憲法改正の焦点となっているのは、国軍の特権的な地位と大統領被選挙資格要件に関する諸条項で、スーチー女史が国際社会の世論を背に一貫して非民主的として批判してきた。女史は今年4月上旬、ロイター通信とのインタービューで、自分の大統領就任を妨げている第59条の取り扱い次第では総選挙をボイコットすることをほのめかせた。一昨年末の「ボイコット発言」と同じ戦術らしいが、同女史の一種高圧的な言動には国民の間からだけでなく英米のマスコミからも、「大統領に選ばれた場合にどんな政治を行うのかが不明」など、批判の声も聞こえてきている。昨年11月8日付英国エコノミスト誌は、匿名の米国人官僚によればオバマ大統領が、同月初旬ミャンマー訪問を前にしていた時点で、「選挙の公正さを求めはするが、スーチー女史の大統領選出への道確保にはもはやこだわっていなかった」由を伝えている。

少数民族問題についていくつかの問題を残しながらも、民主化改革のかなめである国民和解に向けての前進が見られる一方、従来非常に高い期待がかけられてきたスーチー女史の政治的位置に疑念が生じてきた、というのが現時点の状況といえよう。

ここで、今後のミャンマーの「開かれた民主主義」にとって重要な役割を担うべき最大野党の指導者としての同女史の動向にも留意しつつ、ミャンマー政治改革に向けての主な課題と思われる二・三の点に触れてみたい。

憲法法改正についての目下の注目点

憲法第59条は大統領の資格要件として、d項で「連邦の行政、政治、経済、軍事などの諸事情に十分通じていること」を挙げ、f項で「配偶者、子供が外国人ではないこと、外国への忠誠を負わされていないこと」などを挙げている。両項とも女史にははなはだ不利だが、テインセイン大統領は昨年初頭の国民向け放送で、「市民の誰でもが大統領になれるようにすべき」とか、「憲法は必要に応じ随時修正すべき」、とのきわめて柔軟な考えを示している。だが、「国益や国家主権は守り、政治危機は回避すべき」と釘をさす一方、本年3月には「国軍は民主化への移行を支えるための役割を維持するが、いずれは文民に政権を譲る」と述べている。現行憲法は、ミャンマーが、内戦状態が続くだけでなく2008年の「サフラン革命」のさなか、外部からの制裁介入にも備える必要をも盛り込んだ「危機管理憲法」として作られたという、特異な性格を持っている。

外部介入の恐れがほぼなくなった以上、59条f項は不要としても(軍人層には異論があるが)、少数民族反乱組織の問題が残っている以上、d項の廃止には国軍からの強い抵抗がありえよう。この点についてのスーチー女史や議会、諸政党、国民一般の考え方はまだ十分明らかではないが、憲法改正や総選挙に際しては争点の一つとなりえようし、国軍の機能に関する他の諸条項の改正も、若干の条項を除いては、少数民族問題の解決、つまり現行憲法が重視する「国家・国民の分裂」状況の解消を待たざるを得ないだろう。逆に見れば、この点でのスーチー女史の政治的貢献度如何も憲法改正や総選挙の際の争点の一つとなりえよう。

歴史認識とイデオロギー:「我々の民主主義」と「真の民主主義」

少数民族問題は、ミャンマー独立運動以来の難問であり続けてきた。現行憲法の前文は、スーチー女史の亡父アウンサンが知的にも情熱と時間の上でも最大限のエネルギーを注いで制定にこぎつけた1947年憲法について、「急いで起草されたこの憲法下での民主主義は効果的に機能しなかった」と回顧している。

周知のように、ミャンマーの独立戦争は、日本が支援した「ビルマ族」と連合国側が動員した多数の「(非ビルマの)山岳地少数民族」との間の代理戦争とでも表現し得る側面を有するものでもあった。だから戦後の「ビルマ独立」に際しては、これら多数の民族間の和解協力関係の構築が不可欠だった。にもかかわらず、そのためのパンロン会議参加民族の代表を選んだ英国の「辺境地」担当官僚は、カレン、シャン、カチン、チンの代表を召集したが、アラカン地区からは代表を呼ばなかった。アラカン族は地理的にインドとの関係が深く、インドが英国からの独立に際して、ヒンズー系インドとイスラム系パキスタンとに分離することとなった際、アラカン族中のイスラム教徒がビルマから分離してパキスタンへの帰属を画策していたからである(このアラカン族の問題は改めて、「ロヒンギャ」問題として後述する)。カレン族も、長年の英国の愛顧に依拠してビルマ族からの分離独立を画策する、キリスト教徒系の主要勢力(現在のKNU)がパンロン会議をボイコットし、カレン族は弱小代表が参加したのみであった。

もう一つの問題が、「ビルマ共産党(BCP)」の反中央闘争である。第二次大戦中、ビルマ族は共産主義者を含め一致団結していたが、戦後はイデオロギー的、政策的亀裂ゆえに他の少数民族まで巻き込んでの武装対決にまで発展し、東西冷戦期には中国共産党軍と国府軍との内戦関係にも巻き込まれた。そのうえ、麻薬産業とその密貿易の要素も加わって、ミャンマーの政治経済を麻のごとくに乱れさせた。このBCPは1988年の民主化運動に際してNLDの中央委員会内部に入りこむだけでなく、当時のミャンマー事情にほとんど通じていないスーチー女史の指南役として、イデオロギー的なレトリック戦術を駆使して彼女を党利のためにフルに利用した。そして、憲法改正により1947年憲法体制に近い複数政党制への転換を志していたネーウィンの軍事政権との対決構造を作り上げ、民主化運動に決定的な影響力を行使した。

このようなBCPのイデオロギー的工作手法の詳細は、本ホームページの「論壇」での昨年5月12日付拙論「ミャンマー政治とスーチー女史―四半世紀を母国に捧げてきた道徳的政治家―」で触れたのでそれをご参照願うこととし、一つだけ、スーチー女史が1989年以来重視し続け最近でも言及している「真の民主主義」をアウンサンがどう位置づけていたかに触れておきたい。

アウンサンは独立準備過程において、「我々のビルマに適した民主主義」を模索し、憲法制定に備えて行った演説で「古い(帝国主義的ないしレッセフェール的)民主主義」を退け、「新しい民主主義」を選び、それを「真の民主主義」と表現した。だが、それは、国民経済が外僑支配下に置かれ、しかも民族間対立の問題を抱えていたがために、緩やかな「連邦制=federation」ではなく、諸民族がしっかりと連合した「統一体としての連邦=union」を目指すものだった。ところがその憲法体制は前述のとおり機能しなかった。東西冷戦の荒波が運んできた少数民族問題への外部介入に対する防衛策としてミャンマー政治が軍事化されてしまったがために、1974年の一党独裁制憲法と2008年の「危機管理憲法」体制に導かれ、「我々のビルマに適した民主主義」も「真の民主主義」も先送りされている。問題は、アウンサンのいう「真の民主主義」の本旨が「我々のビルマ(ミャンマー)に適した民主主義」であったということである。テインセイン大統領が「国軍は民主化への移行を支えるための役割を維持するが、いずれは文民に政権を譲る」と言う意味は、アウンサンが果たせなかったこの「ミャンマーに適した民主主義」にいたる過程での政権と国軍の責務を指すものと理解できよう。

一方で、気にかかるのはスーチー女史の用語法である。

女史は、民主化運動最中の1989年6月に、ヤンゴン管区で青年達を前にして「不当な軍権力に対しては義務として反抗せよ」と演説して国軍の分裂を計った。その際女史は、「現在は『真の民主主義』という言葉の代わりに『ミャンマー国に見合った民主主義』と言う言葉を使わなければならないのだと、ある集団が言っているのを耳にするが、きわめて危険」といっているのである。そして、「私は『ミャンマーに見合った民主主義』という言葉を全く認めることができません」とも付け加えていている。これは明らかに、BCP系のレトリックと同じである。それから四半世紀の今日、女史が同じ意味で「真の民主主義」という語を用いているとは思えないが、やはり少々気にかかる点である。

「ロヒンギャ」問題:市民権か民族権か

少数民族問題を巡る和解と国民統合(現行憲法のいう「国家・国民間の分裂排除」)の行方について、国内だけでなく、タイにも数十万人の難民を抱えている上記カレン族は2012年に政府との停戦に合意済みである。加えて昨年には、和平プロセスの安定的促進の見地から、2015年以降もテインセイン大統領政権継続を希望するとの立場を明らかにした。つまり憲法第59条維持の立場であり、古い歴史認識に基づく従来の政策を変更した結果だといえよう。カチン、ワなど中国国境をまたぐアヘンや天然資源の密輸で食べている諸民族も、前述のコーカンを除いては何とか停戦にこぎつけかけており、軍事組織の扱いが難航してはいるが、代替経済構築が進めば安定化が期待し得る。こうしてみると、現在最も厄介な民族問題の一つとなっているのが、ラカイン州のイスラム系「ロヒンギャ族」の問題であろう。

「ロヒンギャ(Rohingya)」を民族的存在として承認のうえ国際標準的処遇を与えるべきことを唱える国際NGOもあるようだが、ミャンマー政府は「ロヒンギャ」を民族としても正規の市民としても認めず、隣国バングラデシュからの不法移民として処遇している。いずれにせよ、仏教徒との対立関係や種々の規制か結果する人権侵害状況が政治的問題となっていることには変わりない。注意すべきは、これらイスラム教徒の相当数がミャンマー独立時に、ミャンマーから分離してインド(後の東パキスタン、バングラデシュ)に帰属することを目的として、「ムジャヒッヅ」という反乱組織を形成していたことで、その経緯は英国外交資料を用いたラカイン州出身研究者の論文で明らかにされている。この計画が東パキスタン側から拒否されたために「ムジャヒッヅ」から「ロヒンギャ」に組織名を変えたのだが、当初この名称を全関係者が受け入れたわけではなかったとの米国人研究者の記述がある。また、あるインド人研究者の1992年の著作によれば、その多くは非定住の季節労働者や、飢饉の際に国境のナフー河を渡って豊かなコメ産地のラカイン州に食料を求めて大量流入を繰り返す一時的避難民で、長年両国間での国境管理問題となっていた。他方、信頼できる資料によってみる限り、「ロヒンギャ(またはロヒンガ=Rohinga)」称する「人間集団」はいるがロヒンギャとかロヒンガという「民族」は存在しないようである。世界各地の民族言語を集めた米国の出版物Ethnologueの比較的最近の版(たとえば2005年の第15版)では、バングラデシュで話されている、インド-イラン~インド-アッサム系語族に属するベンガル語の一方言であるチッタゴン語(ChittagonianBengali。話者数1千4百万。別途ミャンマーにも話者がいる)のうち、チッタゴン出自でラカイン州生まれのベンガル人ムスリム(ethnic muslim)のdialect(つまり「・・・訛り」ないし「・・・弁」)の話者を「ロヒンガ(Rohinga)」としている(Rohingyaは用いていない)。ミャンマーの項のチッタゴン語の箇所でもほぼ同様だが、そこでは、ロヒンガ話者を、バングラデシュからの数世代前からの移民とし、最近の「25万人の難民」にも簡単に触れている。一方、たとえば1992年の第12版にはなんらの記載がない。これらの版のいずれも上述の歴史的、政治的経緯や(言語と宗教以外の文化的・伝統的側面などの)民族学的ないし人類学的要素には触れておらず、十分な判断材料が乏しい。

また、第三者的にみるならば、たとえば「欧州少数民族保護枠組条約」や「少数民族言語の保護に関する欧州憲章」が定めているような意味での少数民族に対する法的保護義務を立証することができるのか、疑念がある。とりあえずは難民として保護しつつ、現行市民権法上の市民権資格の確認ないしは帰化手続きによる市民権付与というのが常識的処遇なのであろう。その意味では、テインセイン大統領がこれらの人々に「ホワイトカード(臨時の居住許可証)」を付与したうえで、今度の選挙での投票権もみとめたのは、ずいぶん寛大な措置だった。だが、これにはラカイン州住民が反対し、同州知事が憲法裁判所に提訴して、政府側が敗訴してしまった。

一方、UNHCR(国連高等弁務官)の1995年度報告書は在ミャンマー「ロヒンギャ」難民25万人中に国外で軍事訓練を受けたムスリム2万人が紛れ込んでいると述べており、ここ2-3年でも、インドやパキスタンを拠点とするイスラム過激派が訓練したグループがミャンマーでテロ支援を行っているとの報道がある。いずれにせよ、「ロヒンギャ」と称される人々の法的身分を含め、処遇の改善が急がれ、日本や国連、国際社会が「人間の安全保障」の対象事業として、必要に応じ帰化や第三国移住促進のための教育プログラムなどに加えて、テロ予防策を含めた幅広い協力を行う余地があるように思える。

ミャンマーにおける政治と道徳

大雑把ながらミャンマーの民主化改革と憲法改正問題の歴史的背景を通覧して強く印象付けられることは、「政治と道徳」の問題である。より正確にいえば、道徳と政治との間に介在する、あるいはその間をつなぐ、事実認識と十分に検証された政策が不可欠ということである。米国のミャンマー近現代史研究者間での歴史認識の差が、道徳的高みからの「人道制裁」を主張するグループとこれに反対するグループとに分かれていたがために、アメリカの世論が長年分裂していたことなどはその例だが、米国政策当局の内部でも同様だった。幸い、現在の米国の対ミャンマー政策ではこのような分裂が解消している。

スーチー女史も1980年代の民主化運動初期には、BCP系のイデオロギー的レトリックにしたがって、なんらのまともな政策論を打ち出すことなく、混乱した歴史認識に基づく道徳的判断をしてしまったが、今後についてはこの苦い経験をしっかりと生かしてほしいものである。5月の憲法改正が第59条f項をどう扱うにせよ、より重要なのはd項のはずであるから、今度こそ、亡父アウンサンの悲願を噛みしめたうえで、より確かな歴史認識に基づいた政策論で選挙戦を戦うことを望みたい。それが、最大野党の指導者としてのミャンマーの民主化改革における国民に対する義務でもあろう。たとえ大統領になれなくても、議会で政権与党との知恵比べや、政策の道徳的優劣の論争により政治の質的向上に寄与することは可能のはずである。

今年2月9日付フィナンシャル・タイムズ紙は、同女史が「勇敢な兵士を探している(Suu Kyi’s search for ’one brave soldier’)」との大きな見出しつきで全1頁を費やしてこの点を批判的に論評している。その結論は、女史は大上段で変革について語るが、政権に就いたら何をなすのかとの質問に対して直接答えず、「選挙で戦うか否かさえ決めていないのだから、どんな政権ができるか答えようがない」との反応だったということである。そのとおりだとすると、1989年の「国軍は誰のものか」と民衆に呼びかけて国軍分裂を図ったBCP戦略と変わらないこととなってしまうだろう。