フランスの国内情勢及び外交・安全保障政策

駐仏大使 下川眞樹太

フランスの政治経済情勢

(経済・産業政策全般)

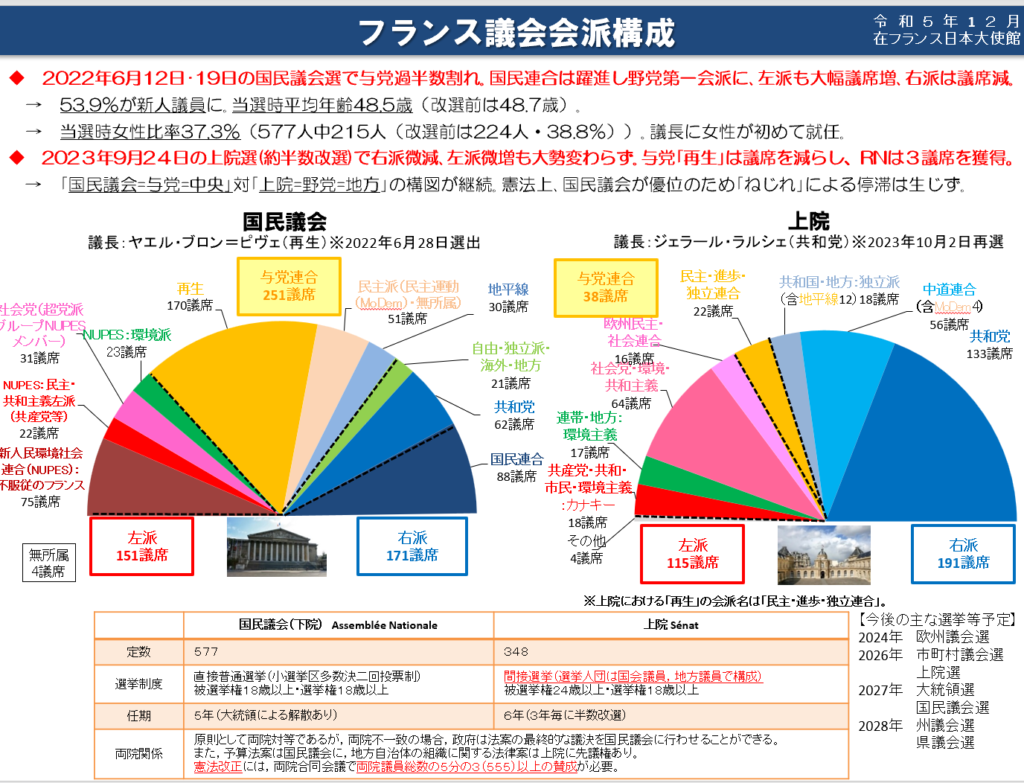

2022年4月、マクロン大統領は、第二回選挙で国民連合のマリーヌ・ル=ペンを破り、大統領に再選された。その後6月に行われた国民議会選挙では、与党「再生」は大幅に議席数を減らし、現時点では与党連合を形成する諸派を含めても251議席と、577議席の過半数289議席を30以上割り込むこととなった。これは、マクロン大統領が2017年に初当選した際に結成され、ブームにのって大勝利した新党の議員の多くが、地方に基盤を持たず人気が剥落したこと、またマクロン大統領自身が、2022年前半はEU議長国としてロシアによるウクライナ侵攻への対応などに忙殺され、選挙のてこ入れができなかったこと等が原因と言われている。以来、国民議会において与党は、予算、法案を通すためには、案件ごとに左派、ないし右派の協力を模索するか、憲法49条3項の措置を採らなければならない、厳しい政権運営を余儀なくされている。(図表1「フランス議会会派構成」参照)

他方で、経済・社会政策面では、2017年のマクロン大統領就任以来、一貫して(1)経済・産業の活性化、(2)気候変動対策のためのエネルギー転換、環境規制の強化、そして(3)供給網など、経済・産業の自立性、強靱性を高めるための取組を行っている。例えば、マクロン政権は1期目から、法人税の大幅減税(33.3%から25%)、資産所得課税の30%での一律化(2018年以前は最高45%の累進課税)など数々の税制見直しを講じたほか、人材育成や、スタートアップ支援などの施策を通じ、仏を魅力ある投資先とし、工場を呼び戻す(再工業化)ための産業政策を展開している。マクロン大統領みずから、毎年ヴェルサイユ宮殿で仏への海外投資誘致イベント「Choose France」を開催しているほか、セーヌ川河畔に設立されたスタートアップ支援施設の「Station F」などは最近日本でも注目を浴び、これを参考とする日本の地方自治体なども出てきている。

マクロン大統領やル・メール経済・財務・産業・デジタル主権大臣は、2017年政権に就いて以来このような経済・産業活性化に取り組んできたわけであるが、その背景には、仏が資源小国であることを自覚して1970年代から一貫して原子力発電の開発・普及に取り組んできたことや、80年代以来の高速鉄道網の構築といったインフラ整備にも取り組んできたことを付け加えたい。確かに筆者の生活実感として、電気料金が比較的安定していること、またニースやトゥールーズといったごく一部の都市圏を除いて、仏の津々浦々まで高速鉄道(TGV)で概ね3時間以内で行けるという便利さは、目を見張るものがある。

それはさておき、このようなことから、直接投資先国としての魅力度について、仏が、英、独、伊等の欧州の隣国を抑えて4年連続で一位であったとされる(アーンスト・アンド・ヤング「フランス魅力度調査報告書」)。失業率は、この5年間で10%から7%台まで下がり、あるベテランの元外相は、「ここ数十年来で初めて、選挙で雇用(失業)を取り上げなくてもよい時代になったが、これはどの大統領もなし得なかったマクロン大統領の功績だ」と述べていたのが印象に残っている。ただし、最近失業率は事実上の完全雇用とされる5%に到達する前に底を打った感がある。

(社会を分断する課題への対応)

上述の経済改革の一環として、2023年上半期、年金制度を改革する法案が審議され、可決、公布された。これは職種ごとに細分化されていた年金制度をより均一性のあるものにまとめるとともに、年金支給年齢を引き上げるもの(62歳から65歳、最終的には64歳)であり、中間層以上の多くの国民は年金制度の持続性を強化するためにその必要性を認識していた。しかし主として左派の反対運動に煽られて、累次の大規模デモ、ストが行われるなど、大きな社会運動となった。大使公邸の近所にも収集されないゴミが積み上がったが、暑い夏でなかったのがせめてもの救いなどと筆者も考えていた。ここで与党は、保守本流の伝統を有し、60余議席を擁する共和党が、法案賛成にまわることを期待していたが、共和党には2027年の大統領選挙で政権を奪取するためには独自路線を歩むべきと考える一派があるため、立場が割れた。このため結局与党は、憲法49条3項の規定に従い、内閣の信任を賭して法案の採択を問うという手段に打って出、わずか9票差で内閣不信任を否決して、法案のみなし採択を獲得した。議会での正規の採決を経なかったという民主主義の手続上の理由で、このあと法案反対のデモが一時的にさらに盛り上がったが、時すでに遅し、憲法院の合憲判断も出て、バカンスに入って事態は完全に沈静化、秋から改正法が施行された。

次に大きな課題として、移民法の改正が、12月現在、国民議会で審議されているところである。一般の仏国民は、貧富の格差、移民系住民による治安悪化や犯罪、テロ行為等に対して敏感で、社会の分断を常に懸念している。これが特に中東アフリカから押し寄せる移民に対して厳しい態度につながっており、本法案の帰趨も内政上非常に重要である。

外交・安全保障政策

(国家戦略の基本、戦略的自立、中国、インド太平洋への関与)

マクロン大統領は、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻などの国際情勢の展開を受けて、前年に更新したばかりの国家戦略(「戦略アップデート2021」)を更に更新・補完する「国家戦略レビュー2022」を11月に発表した。この中で、国際情勢について、ロシアとの関係が「潜在的競合から公然たる対立」に移行した、中国についても台頭する国から「悪化した競合関係」に移行した、との現状認識を示した上で、欧州で高烈度の戦争が起きるリスクが高まっているとして、防衛力を整備する必要性があることを強調している。仏が今後目指すべき国の基本方針としては、①バランシング・パワー(均衡勢力)としての役割を強化し、②欧州の自立の推進力となり、③国際法に基づく多国間メカニズムの維持に貢献し、責任を果たす国となることを掲げている。日米安保を外交安全保障の基軸としている我が国からは、均衡勢力というのは分かりにくい概念であるが、要は、仏と仏がリードする欧州(EU)が国際社会における主要な当事者、「極」の一つとなり、超大国(すなわち米国)の一方的影響力行使、覇権を許さず、多極的国際秩序を目指して、大国同士のブロック間対立・競合には反対し、むしろそれを緩和、均衡させる勢力にならん、というものである。ウクライナ侵攻前のロシアとのシャトル外交、ハマスのテロ行為とイスラエルのガザ攻撃後の中東外交等においても、それが具体的成果を上げているかどうかは別にしても、仏は懸命に存在感を示し、役割を果たそうとしている。(以下 図表2「フランスの対外政策」参照)

2023年4月にマクロン大統領が中国を公式訪問した帰路に専用機機中で行ったインタビューにおいて、台湾を巡る危機について、欧州は自分たちのものではない危機に巻き込まれるわけにはいかないと述べたとするレゼコー紙の記事が物議を醸した。筆者は直ちに仏外務省に駆けつけ、日本がウクライナ危機に際してこれだけの覚悟を持って連帯し、協力しているときに、台湾問題を自分たちのものではない危機というとは何事か、と問い詰めた。そのときの反応は、仏の、一つの中国政策と台湾問題の平和的解決という立場には何ら変更はなく、台湾に関しては現状維持に賛成である、というものであった。マクロン大統領自身も、この記事が出た3日後、同趣旨のことを訪問中のオランダで述べている。改めてレゼコー紙の記事を見てみると、大統領が、「我々欧州人に投げかけられた問は、台湾問題を加速させることに関心があるのか、ということである。否。最悪なのは我々欧州人がこの問題で追従し、米国のペースや中国の過剰反応に適応するべきだと考えることである。(中略)我々の優先事項は、世界のあらゆる地域で、他者のアジェンダに適応することではない」と述べたとされている。台湾問題を「他者のアジェンダ」としていること自体、日本や米国の立場からみれば、切迫感、当事者意識の欠如を示しており、問題含みであるが、同時に中国だけでなく米国も、不必要に相手国に対する圧力を高め、米中間の緊張をエスカレートさせていることへの苛立ちとも受け取れる。台湾問題そのものに対する立場表明というより、欧州は常に欧州の立場で自立して政策判断をしなければならない、という自己を戒める表現だったのかもしれない。

なお、フランスはインド太平洋地域に160万人の自国民を擁するインド太平洋国家を自認し、航行の自由を含めた自由で開かれたインド太平洋に賛同し、同地域における軍事的プレゼンスの強化を予定するとともに、中国による東シナ海、南シナ海における一方的な現状変更に対しては反対を表明している。仏政府関係者は、仏が中国に対して毅然たる態度をとっている証だとして、マクロン大統領の中国訪問と時を同じくして、中国側の強い反対を押し切って仏艦艇「プレリアル」を台湾海峡を通過させたことにしばしば言及する。そのような中で仏は宇宙を含めた全ての領域で自衛隊との協力・連携強化を志向しており、その法的基盤をどう整えるかが、目下の課題である。また、日本が2023年にニューカレドニアのヌメアに領事事務所を開設したことを歓迎している。

(米国、NATO、ロシア)

先に触れた「国家戦略レビュー2022」は、戦略的目標として、①強固かつ信頼できる核抑止力、②欧州・大西洋地域における規範的同盟国、③欧州の戦略的自立の原動力を、その他の項目と合わせて挙げる。仏は、米の独立戦争を支援した18世紀以来、最も古くからの頼りになる同盟国を自認している。しかし実際のところは、仏の政策は米との同盟と自立の間で揺れ動いてきた。その象徴が、米国が圧倒的な主導権を握るNATO統合軍事機構からの1966年の脱退である。その後仏の復帰の決定は実にサルコジ政権の2008年まで待つ必要がある。しかも現在にいたるまで、核政策や核態勢を協議する核計画グループには参加していないし、NATOとは微妙な距離感を維持している。筆者がベルギー大使館・NATO代表部に勤務していた2019年秋、シリア・クルド人居住地域に対するトルコからの越境砲撃の開始などについて、NATO内部で事前の協議がなされていないことに不満を抱いたマクロン大統領が、NATOを「脳死状態」に例えたことは記憶に新しいが、その後、ロシアによるウクライナ侵攻によりNATOが結束を強めたことを受けて、同じマクロン大統領が2023年5月スロバキアで開催されたGLOBSECフォーラムで、「自分はウラジミール・プーチンが最悪の電気ショックでそれ(脳死のNATO)を目覚めさせたということができる」、と述べているのも興味深い。

NATOの東京事務所開設については、NATOが、北大西洋地域に地理的範囲が限定された、軍事的な集団的安全保障機構であり、遠くインド太平洋地域で軍事活動を展開する条約上の権限も指揮命令上の能力も有していない、という本質的な理由に加えて、たとえその事務所のミッションが、情報交換、人的交流のようなものだったとしても、NATOの東方拡大がロシアを圧迫してウクライナ侵攻に踏み切らせた、というロシアのナラティブと同様の口実を、インド太平洋地域のブロック化反対を唱える中国に与えかねない、それが中国をロシアに近づけてしまう、という、マクロン大統領の信念に基づくものである。これに加えて、NATO事務局が仏に十分事前の協議もなく一方的に事を進めたという手続論が絡む。これは本来NATO加盟国が決めることであるが、当方がたとえどんなに小さな事務所であってもそれが開設されること自体に象徴的、政治的な意義を見いだすのであれば、その同じ意味で反対論も論拠を持ってしまう、それを論破するのは難しいという側面を有する。

2027年大統領選挙に向けて

マクロン大統領は、第五共和制の下において再選の可能性がない、初めての現職大統領である。2027年の候補者を予測するのは時期尚早であるが、左右から広く支持を糾合し、「脱悪魔化」を進めているマリーヌ・ル=ペンを抑えられる候補者が誰なのか、候補者が乱立することはないのか、が焦点である。2024年の欧州議会選挙がその趨勢を占う最初の機会となる。