ウクライナ戦争から見えてきた実現可能な安保理改革とは

関西学院大学教授 元国連次席大使 元ドイツ大使 神余隆博

はじめに

まるで冷戦時代に戻ったかのような昨今の世界の分断と対立の先鋭化、そして常任理事国による侵略戦争の発生は、諸国間の友好関係を発展させ、世界平和を強化させるための組織としての国連の存在意義を厳しく問うている。ウクライナ戦争で露呈した安保理の機能不全は、冷戦時代からの国連の宿痾である。これにメスを入れる安保理改革は、集団安全保障メカニズムとしての国連を再生しようとする外交の挑戦である。

1992年の史上初の安保理首脳会議で、宮沢喜一首相が安保理改革の必要性を提唱してから30年を超える。当時は、湾岸戦争に際する日本の対応がtoo little, too lateと批判された直後の外交的な敗北感の下で、日本の国際的な発言権をどう取り戻すかが焦点であった。口には出さないものの、「代表なきところ課税なし」との気概で安保理改革の旗を振ったのであった。2005年には日独印伯(ブラジル)のG4が外交攻勢を仕掛けて、かなりの盛り上がりをみせた。しかし、その後日本の客観的な国力の衰退に伴い、日本の安保理改革の推進力は減速しており、説得力を欠いている。2009年以降は国連総会の非公式本会議で「交渉」とは名ばかりの論点整理が延々と続いているのみで、日本外交の戦いは行われていない。

本稿は、1992年当時宮澤首相の改革提案を担当した者(国連政策課長)として、また、2006年から2008年まで国連代表部次席大使の立場でニューヨークにおけるG4案のフォローアップに携わった者として、30年経たいまなぜ改革が進まないのか、実現可能な改革とは何かについて率直に意見を述べることとしたい。世界の勢力関係と日本自身の立場の変化に応じた新しい安保理改革戦略への転換を慫慂することを狙いとするものである。

なぜ安保理改革は進まないのか

安保理改革については各国とも総論賛成だが、国益と利害関係が複雑に絡み合うため、各論反対の典型例である。なぜ、改革のための交渉が進まないのだろうか。それは利害関係国(G4、AU、コンセンサス・グループ、P5等)の立場がなお大きく乖離しており、交渉に導く共通言語(例えば気候変動枠組条約の場合の「共通だが差異のある責任」やSDGs交渉の場合の「誰一人取り残さない」等)と共通の分母(common denominator)が見いだされていないからである。また、常任理事国の米、露、中も具体的な文言をベースにした取引(ディール)に入ることを嫌ってきたからである。換言すれば、多国間交渉の成功の秘訣である“win-win”(双方勝ち) か“lose-lose”(双方負け)の状態がこれまでの「交渉」の結果として生み出されていないからだと思われる。

ラック事務総長特別顧問の慧眼

米国の国連研究の権威で、国連事務総長特別顧問も務めた旧知の故エドワード・ラック・サンディエゴ大学教授は、「多くの国は常任理事国の拡大を望んでおらず、これまでの交渉が停滞してきたのも、間違った問いに対して間違った答えを出そうとしてきたからだ」と断じ、「成功する案はすべてのメンバーにとって受け入れ可能でなければならず、誰かを罰する(あるいは誰かが得する:筆者加筆)ような案は不適切」ということに尽きる。残念ながら、G4案は誰かが最も得する案であったと言わざるを得ない。ならば、これから突破口を開く案はラックの言う「誰をも罰しない」案、すなわちアナンのB案をベースとしたものとならざるを得ないのではないだろうか。

G4案のような常任及び非常任の双方拡大案をウクライナ戦争が行われている現時点で追求する限り、米、英、仏はともかくとしてロシアと中国が日本とドイツの常任理事国化に賛成することはなく、このような憲章改正案が国連加盟国の3分の2の多数を制する見通しはほぼない(仮に成立したとしても、中・露は最終的には憲章改正案の批准の段階で拒否権を行使するだろう)と言わざるを得ない。G4としては不満が残るとこであるがアナンのB案的オプションを実現目標として交渉を行うのがマルチの交渉の要諦ではないかと思う。時はグローバルサウスに味方すれども、日独のようなG7の主要国には時代の風は吹いていないのである。

ウクライナ戦争を経た今、もはや交渉力学的には加盟国の3分の2の多数がとれる見込みのほとんどない常任と非常任の双方の拡大案になお望みを託して、改革が迷宮入りすることを覚悟するのか、それとも実利を重視して現状よりはましな次善の策に甘んじるのか、その選択が求められている。

グローバル・ミドルパワー外交

経済に関して、日本は2030年代にはミドルパワーに転落すると予測されている。日本は大国と呼ばれることに関してこれまでもアンビヴァレントな存在であった。筆者が受験した1971年の外務公務員上級試験の集団討論のテーマは「日本は大国か」であった。現時点でもまさにこの問いが当てはまる。現状で日本をミドルパワーと呼ぶことに躊躇するならば、「ミドルパワー・プラス」あるいは「グローバル・ミドルパワー」と呼べばよい。

日本の国力の限界状況に鑑みれば、今後日本の目指すべき外交姿勢が大国外交ではないことは自明である。日本はグローバル・ミドルパワーの代表格として、積極的に他のミドルパワーやグローバルサウスの国々と協調して、紛争の平和的な解決や国際秩序の維持に貢献するとともに、多様な文化や価値観を持つ国々の間の対話と協力を促進する国として歩んでいくべきと考える。安保理改革についても同様であり、G4の目指す常任理事国志向の大国外交を脱却し、ミドルパワーとグローバルサウスとの連携によって突破口を見出す外交への転換を行わなければならない。

「ポスト冷戦」後の新しい時代の現実的な安保理改革とは

(1)ウクライナ戦争と安保理改革の基本認識

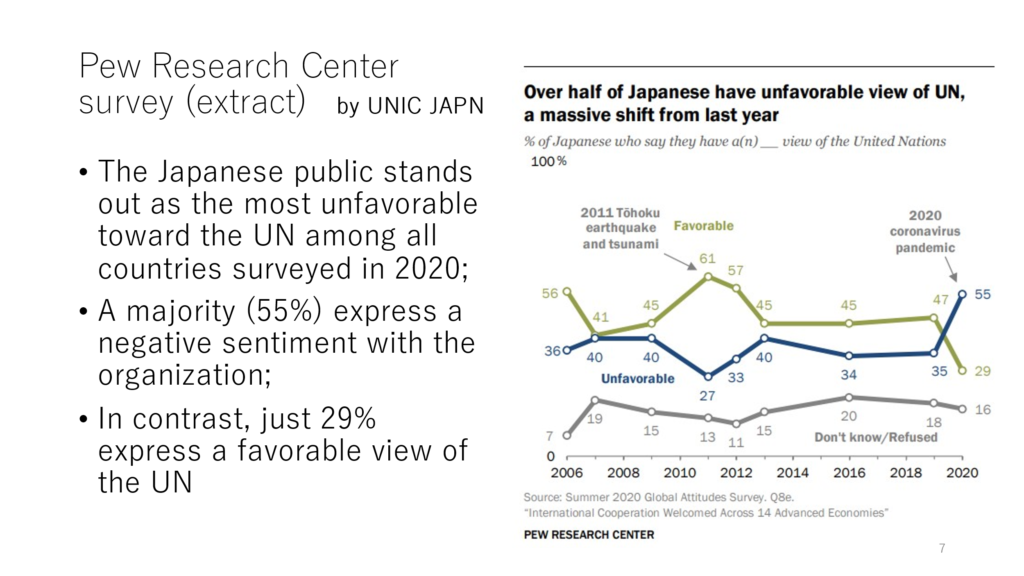

ウクライナ戦争は、30年続いたポスト冷戦の世界秩序が大国間のパワーバランスの変化とともに、対立と分断の新たな世界秩序に移行していることを示している。この世界の勢力バランスの変化に対応して、日本の安保理改革戦略も変わらなければ袋小路に入った安保理改革を正しい軌道に戻すことはできない。日本のこれまでの基本方針は常任と非常任双方の拡大であるが、2009年以降続けられている国連総会の非公式本会議における「交渉」はこの14年間で一歩も進んでいない。この案に拘泥する限り更に10数年足踏みをすることになるであろう。安保理改革が進まないとどうなるか。日本はこれまで3ないし6年の間隔で非常任理事国に立候補し、加盟国中最多の12回選ばれてきたが、次回の非常任理事国立候補は9年後の2032年であり(任期は2033~34年)、非常任理事国になるチャンスすら縁遠くなる(図1参照)。これが現実だとすれば、日本はこれまでの安保理改革の考え方に固執してひたすら奇跡の訪れるのを待つわけにはいかないだろう。ウクライナ戦争によって示された一部の常任理事国の横暴と安保理への深い失望感を梃に、改革の停滞を打破する思い切った政策の転換が必要であると考えるのは筆者だけではないと信じたい。

現状の打開策の前提となる基本認識は以下のとおりである。

1) ウクライナ戦争の教訓として、インドとブラジルを除くグローバルサウスならびに多くの国は特権を持つ常任理事国を拡大せず、拒否権は制限すべしとの認識だと考えられる

2) 米国は昨年のバイデン演説(国連総会)で長年支持してきた国やアフリカ、中南米・カリブの国を含む常任・非常任理事国双方の拡大を支持しているが、中・露が納得する常任拡大案を作成することは現実的には困難であり、リップサービスの域を出ていない。

3)G4案のような常任・非常任理事国拡大案は特定国の「一方勝ち」の案であるため、加盟国の3分の2の絶対多数の支持はこれからも得られないだろう。日本は政策転換して、G4案に比べ反対の少ないと思われる「準常任理事国」の創設を目指すべきである。

4)国際社会は次なる危機に備える必要がある。安保理改革に多大な時間をかけることはできないので早急に実現可能な改革を行う⇒(安保理の2段階改革論への転換)

5)日本は拒否権改革にも取り組むべし。拒否権の乱用防止には米英仏も賛成している。

6)安保理の失敗を国連の失敗としないため、「平和のための結集決議」は今後も活用し、ウクライナ戦争の停戦実現に向けて緊急特別総会で対応する(総会機能の強化)。

図1

(2)即応的な改革と中長期的な改革

安保理改革は以下のような即応的改革と中長期的な改革から構成される。

(イ)即応的安保理改革の具体的な内容

①ジェノサイドや戦争犯罪のケースに拒否権は行使しないことの合意形成(総会決議またはP5の申し合わせ)。

②紛争の平和的解決の際の当事国たる安保理理事国の投票棄権の義務(憲章第27条3)。これはスターリンの譲歩によりヤルタで合意した方式である。安保理と総会において憲章上のルールとして再確認し、実行に移す必要あり。

③「平和のための結集決議」による総会の安保理補完機能の強化(総会事務局の機能強化

を含む)。

(ロ)中長期的安保理改革(2段階改革論)の戦略目標

安保理改革は過剰な期待と極論を排し、すべての国にウイン・ウインの状況を作り出す共通の分母=実現可能な改革案を目指す必要がある。迷宮入りしそうな常任理事国の拡大を目指すのではなく、第1段階として2025年頃までに選挙で選ばれる準常任理事国(または長期非常任理事国)議席の創設(任期は4年から8年で連続再選可能とし、拡大数は6~8ケ国またはそれ以上)を目指す。具体的には、非常任理事国の拡大を主張するコンセンサス・グループと協議して改革案を練る。同時に米英仏と意思疎通を良くし、協力を要請する。中露についても反対しないよう求める。G4内で反対しそうなインドやブラジルを説得するとともに、「エズルウィニ合意」により常任理事国の拡大と拒否権に拘るアフリカ諸国(AU)については、切り崩して分断を図る必要がある。常任理事国の改革(拡大)については、第2段階の目標として国連創設100周年の2045年までに検討することについて加盟国の合意を得る、といった戦略の転換が必要である。

(ハ)拒否権改革—鉄は熱いうちに打て

日本が国連総会でいますぐに実現を目指すべきことは、憲章改正を必要としない即応的な安保理作業方法の改善と拒否権行使の抑制である。志を同じくするミドルパワー諸国およびグローバルサウスと組んでイニシアティヴをとるべきである。特に、その実現可能性を追求しているスイスやスウェーデンなど25か国からなるACTグループとの協力を構築する。そして、これにフランスやドイツなど60か国以上からなる多国間主義同盟(Alliance for Multilateralism)ならびにASEANの民主主義国をも巻き込む。拒否権行使による第二、第三のウクライナが生じないように外交努力を傾注することが求められる。

ただ、拒否権改革はロシアのみならず米、中(そして英、仏)も本来的にはネガティヴと思われるので、これらの国々が反対しない限度で慎重に行う必要がある。決して容易な改革ではないが、ウクライナ戦争でのロシアの暴挙を目の当たりにして米、英、仏がその必要性を認識している今がチャンスである。

(参考1)

明石康元国連事務次長、長谷川祐弘元国連事務総長特別代表、神余隆博元国連日本政府代表部大使の三者の提案になる「現実的な国連安全保障理事会の改革にむけて」2022年 7 月25日を参照願いたい。 https://www.gpaj.org/ja/2022/10/01/20028

(参考2)

安保理改革に関する詳細については以下の拙編著ならびに拙論を参照願いたい。

竹内俊隆‣神余隆博編著『国連安保理改革を考える』東信堂2021年(第2章および第11章)

神余隆博「ゼレンスキー大統領の要請にどう応えるか- 国連安保理改革の方向性」

『中央公論』2022年7月号

おわりに―日本の使命

国連は多国間主義そのものである。米中対立の弊害を避けるためにも日本は、ミドルパワーやグローバルサウスの有志国とともに多国間主義を擁護する旗振り役にならなくてはならない。前述の「多国間主義同盟」に日本がより主体的に参加していくことが、民主主義と権威主義による対立と分断の世界情勢を平和的かつ安定的に保っていくために肝要である。国連は二度の世界大戦という大きな犠牲のもとに作り上げられた人類の叡智の結晶である。それを改善し、発展させていくことは78年前に国連の誕生に関わることのできなかった日本の新たな使命と言ってもよい。

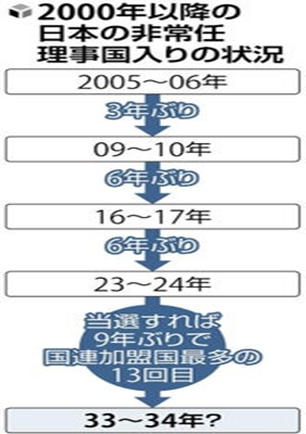

日本はこの先、経済大国から「ミドルパワー」になる分岐点にある。日本の発言力は、国連分担金の分担率の低下とともに低下するであろう。これを補うためには、国連やG7、G20等のマルチラテラリズムの積極活用による国益確保に努めなければならない。その際、問題は日本人の国連への関心低下であり(2020年のPew Research Center 報告では主要国中日本は最低。図2参照)、国連無用論や極端な二国間主義に陥らないように政府は今後とも世論の啓発に努めなければならない。

図2