国連通常予算の分担率について

前国連分担金委員会委員 小澤俊朗

はじめに

最近のロシアによるウクライナ侵略もあり、国連の平和維持、紛争解決、人道支援などの役割が再び注目されているが、国連が行う活動を支えるための通常予算は2021年で約31.2億ドル(約3580億円)、平和維持活動(PKO)のための予算は2021/2022年で約63.8億ドル(約7340億円)となっている。これらの予算は国連加盟国193か国で分担して負担しているが、その分担率を巡っては、国連創設以来、各国の思惑を背景に様々な議論が行われてきた。

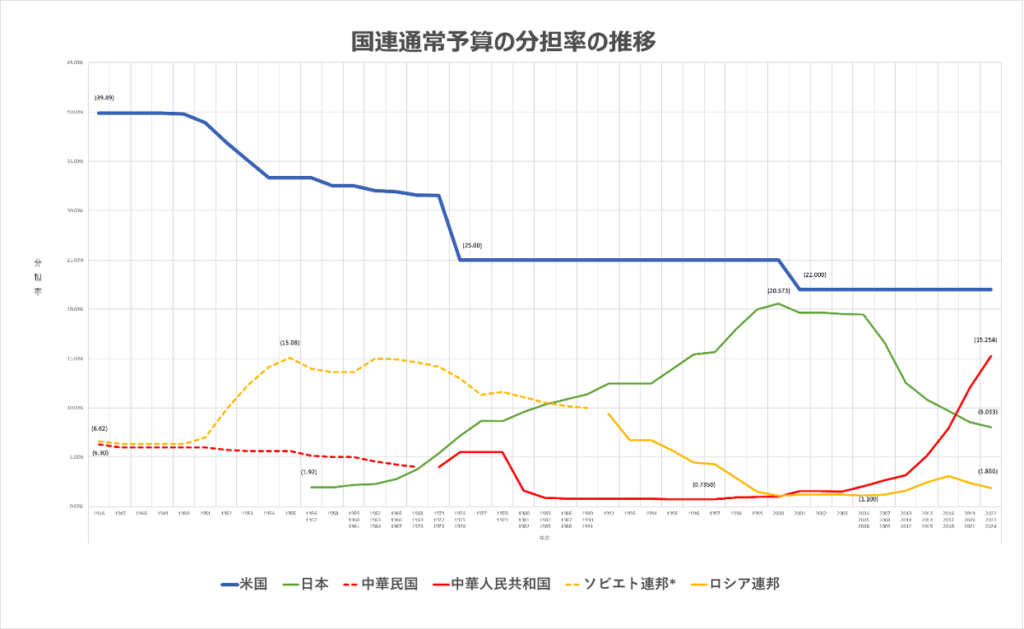

2021年末のクリスマス・イヴに開催された国連総会で2022~24年の3か年にわたる国連通常予算分担率が(PKO予算分担率と共に)決定された。分担率トップの3か国は、米国22.000、中国15.254、日本8.033となった。20数年前に、米国25.000、日本20.573、中国0.995であったことから考えると隔世の感があろう。

分担率は国連の経費全体を100とし、そのうち当該加盟国が負担する経費の割合を示す数値である。全加盟国の分担率を足すと100となる。完全なゼロサム・ゲームであり、ある国の分担率が下がるということは、基本的に他のすべての国の分担率が上がるということとなり、その逆もまた真なりである。国連通常予算分担率はほとんどの国際機関で準用されており、各国政府の予算編成に直結している。

筆者は、分担率他を議論して国連総会(第5委員会)に助言・勧告を行う分担金委員会の委員を2015年から2021年末まで7年間務めたので、以下国連の分担率の推移を概観した上で、分担金委員会の役割とその内部における審議の現状、現行の分担率計算手法などを紹介したい。(なお、PKO予算の分担率については異なる考察が必要であり、本稿の対象外である)。

分担率の推移の概観

国連発足時の51の加盟国は1946年初めに分担金委員会を設立し、任命された10名の委員は同年3回にわたって計7週間会合した。分担金委員会は総会の指示を受けて「支払い能力の原則」を確立し、比較可能な国民所得の推定値、一人当たり国民所得、第2次世界大戦による一時的被害や外貨獲得能力などを考慮要素に入れて、各国の分担率を算出し(米国49.89、中華民国2.75など。日本は未加盟)、これを国連総会に勧告した。この勧告を受けた第5委員会で米国は、「国際機関が一か国に過度に依存することは望ましくない」と説き、最終的に、米国39.89、中華民国6.30他の分担率とすることが総会で決定された。

その後分担率決定は毎年の重要交渉事項となったが、加盟国数が次第に増えていき、1960年代に入ると分担率を3か年固定するという習わしが定着していった。分担率の計算手法について、今日まで大きな改革が2回行われている。

最初の大きな改革は、1973年に行われた最高分担率(天井)の設定である。加盟国数が138と大幅に増え、G77を結成した途上国の発言力が増大する中にあって、国連に対する支持が低下した米国は、財政負担の軽減を図って最高分担率を25.00と設定することを提案した。この提案では米国の分担率は31.52から25.00という大幅な引き下げとなるので当然多くの国が反発したが、比較的に高所得の東西両ドイツの国連加盟が実現するタイミングであったことから、最低分担率を半減(0.04→0.02)することと合わせ、ほとんどの加盟国の分担率が上昇しないという計算が成り立つこととなり、最終的にこの提案は採択・決定された。

次の大きな改革は、2000年に国連が財政危機を迎える中で行われた。国連のいくつかの活動に対する不満を高めていた米国議会は、1980年代半ばから政府の分担金支払いを制限する法律を立法してきたため、米国の延滞金が顕著に増加した。その結果、米国が総会における投票権を失う可能性が現実味を帯び、また、国連は財政危機に直面していた。前年の1999年には、国連嫌いで知られるヘルムズ上院議員(共和党)をバイデン上院議員(現大統領、民主党)が説得して、ヘルムズ・バイデン法が立法され、「もし米国の分担率が22.000に引き下げられ、かつ、国連が健全財政を目指すのであれば、米国はこれまでの延滞金をほぼ全額支払う」とのコミットメントが行われた。当然ながらこの年の分担金委員会と第5委員会の審議は困難を極めた。最終的には一大パッケージについて妥協が成立し、最高分担率(22.000)、後発開発途上国最高分担率(0.010)、最低分担率(0.001)、国民所得の計算手法、一人当たり低所得国調整の計算方法と債務負担調整の計算手法が合意された。このパッケージによる計算手法(メソドロジー)は、基本的に今日にいたるまで踏襲されている。

分担金委員会の役割と活動

発足当初10名であった委員数は現在18名となっており、毎年総会で6名が選出(任期3年)される。地理的配分が行われており、アジア・グループは4議席(現在は日本、中国、韓国、パキスタン)である。委員候補は地域グループ内で調整されることが多く、選挙となることは滅多にない。委員は加盟国政府の推薦を得て立候補するので、外務、財務、会計監査の官僚出身者が多い。現在は東欧グループの多くの委員が先進国側委員に同調するので、勢力的には先進国側の方が途上国側よりわずかに多勢となっている。審議の基本構図は、国連における他の経済問題同様、先進国対途上国(G77+中国)という対立構図である。

分担金委員会は、毎年6月に3~4週間、ニューヨークの国連本部にある同じ会議室で会合している。20年以上勤めている委員が複数おり、当然ながら彼らは過去の経緯に通暁しているので、その発言には重みが伴う。ニューヨーク市外からの参加者には、旅費と日当が国連の内部規定に沿って支払われる。公式会合には同時通訳が入るが、自由な意見交換を奨励するために議事録は作成されない。報告書のとりまとめは非公式会合にて英語で行われ、多くの論点について両論併記することによってコンセンサス方式で採択している。日程設定には余裕があり、筆者は会期の短縮を複数回提案したことがあるが、これに対しては毎回開発途上国側が反対し、実現しなかった。

分担金委員会の主たる役割は、分担率について審議し、その結果を総会に報告・勧告することである。国連憲章第19条の規定によって投票権を失っている国の申請に基づいて当該国の投票権の回復について審議し、その結果を第5委員会に報告・助言も行っている。その他には、新規加盟国の分担率の計算、加盟国の分担率変更申請への対応がある。

分担率に関する審議では、事務局の統計部職員が大きな役割を果たす。国際機関(IMF、世銀、OECD)から得られる統計情報と加盟国から得られる統計情報を整理し、合意された計算手法(メソドロジー)に基づいて分担率表を作成している。各委員は、メソドロジーの各要素について問題点や改善が望まれる点について種々問題提起し、統計部に対して諸々の資料要求を行い、委員会全体として統計部作成資料に基づいて審議を進める。各委員は、自分の主張を補強する(あるいは補強するかもしれない)資料作成要求を行うことから議論の糸口を見出していく。しかし、既述の通り、2000年における大きな妥協が行われて以来メソドロジーは変わっていないので、委員会で各要素について色々議論が行われても、結果として分担率計算に影響を与えるのは現状では為替調整の要素についての議論だけに止まっている。最近では、ハイパーインフレに直面したベネズエラの国民所得の為替レート設定が大いに議論された。

分担率の計算手法(現行メソドロジー)

分担率を計算する現行のメソドロジーについて説明したい。簡単に言えば、まず国民所得を確定し、これを対象国への軽減措置(債務負担調整と一人当たり低所得国調整)で調整し、最後に最低分担率(フロア)と最高分担率(2つの天井)を適用してコンピュータに計算させると、瞬時に全加盟国の分担率表が作成される。いずれの項目も多くの論点を含んでおり、昨年採択された委員会報告書のページ数は、憲章19条関連事項と分担率付表を含め、計74ページであった。

【国民所得】 国民所得については、加盟国によっては統計収集能力の問題や為替調整の問題があり、また、全加盟国についてどの時点での国民所得を分担率の計算対象にするかという問題がある。

国民経済の統計手法については国際的に合意されたSNA(国民経済計算)があり、ほとんどの国は2008年SNAか1993年SNAを活用しているが、6か国の開発途上国はまだ旧式の1968年SNAを使っており、国連統計局と世銀はこれらの国に技術支援を行って統計手法の現代化の実現を図っている。開発途上国における統計収集は遅れがちなので、現状では各国からほぼ出そろうデータは2年前までのものとならざるを得ない。また、2年前のものであっても、いくつかの国については推計値で計算するしかないのが実態である。

各国が提示した国民所得の額自体は補正されることはないが、比較可能な米ドル表示とするために為替調整が行われる必要がある。変動する市場レートが採用されている通貨の場合は単純な処理で終わるが、公定レート採用の通貨の場合には実際の市場レートと大きく乖離することがあるので、委員会の議論を経た検証手続を適用して適正為替レートを見出す必要がある。この検証手続の詳細は省略するが、手続で選定されるほとんどの国について、UNOPS(国連プロジェクト・サービス機関)が現地で適用している為替レートを採用することが多い。但し、例えば最近ハイパーインフレに陥ったベネズエラの為替レートについては、数日間の丁寧な議論を経て「修正レート」を合意する必要が生じた。

どの時点の国民所得を分担率の計算対象とするかについては、過去に激論が行われてきた経緯がある。単純化していえば、経済が拡大基調にある国はデータが利用可能な過去6年間の平均値を主張し、経済成長が鈍化・縮小している国はデータが利用可能な過去3年の平均値を主張してきており、実際に双方の方式が過去に試みられてきている。2000年の改革では、過去6年間の平均値と過去3年間の平均値の2つの平均値の平均値となる国民所得を分担率計算の対象とすることが合意され、現在では、この方式が長期的に維持されることが望ましいという意見が主流となっている。

【軽減措置】 軽減措置には債務負担調整(DBA: debt-burden adjustment)と一人当たり低所得調整(LPCIA: low per capita income adjustment)という二つの割引措置があり、その順番で計算される。両措置によって現在は10ポイント強の分担率が開発途上国から先進国に移っている。一人当たり低所得調整の措置はODAの考え方に沿っており、問題点はあるものの、その基本的考え方は支持されている。これに対し、債務負担調整の措置は1980年代半ばの中南米諸国の公的債務危機に対応するために米国主導で1986年に政治的に導入された措置であり、今日ではその合理性が強く疑われているが、既得権益を享受している諸国の反対によって制度改善が全く行われていない。1986年時点での救済対象は中南米諸国の公的債務であったが、当時の議論の結果、世銀の区分で高所得国を除く全ての国が対象国となり(即ち世銀が定める高中所得国の上限値が閾値となり)、割引対象は公的債務のみならず民間債務も対象に含まれることとなり、また、フローとしての1年分の金利負担だけではなく推定値として元本の8分の1を含む(注:近年の実際の元本支払いは12年超である)ことになっている。当時は統計情報が不十分であったためにこのような設計となったが、統計情報が揃うようになった2000年においても大妥協パッケージの一環でこの制度が改善されることなく残され、今日に至っている。債務負担調整措置は分担率換算すると総額で0.6-0.8ポイントの移行に止まり、大きな措置ではないことから当時お目こぼしがあったのかもしれない。しかし、その結果、現行分担率で債務負担調整措置の最大受益国は、中国、トルコとロシアのような高中所得国と変化してきている。分担金委員会では、本件措置の合理性、妥当性と改善方法をめぐって毎回激論が交わされている。

一人当たり低所得調整は10ポイント前後のポイント移動を伴う大きな軽減措置である。受益国と供与国の境(閾値)は、一人当たり国民所得の数値であり、受益国の場合、この数値から乖離している度合いが大きければ大きいほど傾斜配分によってより多くを受益できることになる。過去における分担率の交渉過程では、毎回のようにこの閾値の値と傾斜配分の度合いをめぐって難しい交渉が繰り返されてきた。既述の2000年における妥協では、閾値は世界の一人当たり所得とし、傾斜配分の度合いは80%の勾配を利用することで決着している。世界の一人当たり所得は当然変動するものであり、2000年に$4,851であったものが2021年では$10,944となっており、現在131か国が受益国である。供与国側はこの一人当たり低所得割引を吸収するため、それぞれ分担率が約15%増加することを受け入れている。なお、現在の最大受益国は中国であるが、中国の一人当たり国民所得は$9,495に上昇してきており、遠からず世界一人当たり所得の閾値を超え、受益国側から供与国側に移行することが予想されている。

債務負担調整と一人当たり低所得調整の閾値が異なるため、世界の一人当たり所得よりも高い一人当たり国民所得の国が債務負担調整を享受することによって世界の一人当たり所得よりも低い一人当たり国民所得国となり、一人当たり低所得調整を受けることができるようになるという事例が生じている。2022~24年期ではロシアとブラジルがこれに該当し、分担率が大幅に減じられている。現行の債務負担調整制度の改善が困難となっている最大要因ではないかと考えられる。

【最低分担率】 1946年に0.04に設定された最低分担率は次第に引き下げられ、1998年には0.01から0.001に引き下げられ、今日に至っている。16か国が該当し、該当国の金額負担を見ると、2021年の国連予算では$28,926となり、いわば中型乗用車1台分である。

【後発開発途上国最高分担率】 1992年に最貧国の分担率に0.04の天井を設けることが合意された。46の後発開発途上国のうち7か国がこの天井から裨益しており、最大の裨益国は世界所得の0.340を占めるバングラデッシュである。

【最高分担率】 既述の通り、最高分担率は2001年に25.000から22.000に引き下げられた。米国の分担率が抑え込まれることによって他の加盟国はその分を負担として分かち合うことになるが、そのポイント数は年によって異なる。最も多かった2004~2006年期では12.329ポイントであったがその後低下傾向にあり、2022~2024年期では6.565ポイントとなっている。いずれ中国も最高分担率制度の裨益国となることが予想される。

投票権の回復の審査

国連憲章第19条は、分担金の支払いが延滞している加盟国はその延滞金額が2か年分の分担金額に達すると総会における投票権を失うと規定している。1945年の憲章採択会議で国連の健全財政を担保する目的で蘭、豪及び印の代表団が提案し、受け入れられた重要な規定である。しかし、同時に、総会は、支払いの不履行が加盟国にとって「やむを得ない事情による」と認めるときは、その加盟国の投票を許すことができるとも規定した。そして、「やむを得ない事情による」か否かについては、分担金委員会が審査し、総会に助言するという仕組みが導入された。

加盟国の未払い問題が顕在化するようになったのは、1960年代に入ってからである。一つは今日に続く開発途上国の財政問題によるもので、もう一つは平和維持活動経費(コンゴとスエズ)の未払いも分担金未払いと考えるかという問題であった。後者については国際司法裁判所の勧告的意見が求められ、国連の活動であるので分担金の未払いであるという決着を見ている。前者の最初の例は1968年のハイチであり、分担金委員会は「やむを得ない事情による」ことを認めず、ハイチはその後必要な支払いを行い、国連財政の規律が重んじられる前例ができた。しかし、1992年にカンボジアの申請が認められた後には、多くの国が申請を行うようになり、分担金委員会の中での議論がまとまらないというケースが続出し、これを受けて総会も議決を行わないという事例が出てくるようになった。そしてついに2000年には、サントメ・プリンシペ及びドミニカ共和国について分担金委員会が申請は認められないと助言したにもかかわらず、総会は両国の投票権回復を議決するに至った。この出来事は分担率に関する大妥協が行われる中で生じたものであるが、その後の分担金委員会の活動に決定的な制約を与えることになった。即ち、分担金委員会として真剣に審査を行っても、開発途上国が多数を占める総会はもはや聞く耳を持たなくなっているという認識が深まってしまったのである。全ての申請について「やむを得ない事情による」ことを助言することが求められてしまう分担金委員会は、手続の強化によって存在感を示すという道を選ぶことになった。つまり、審査の際に当該国の常駐代表の口頭説明を求め、質疑応答を行い、国連事務局担当部局(政務局、UNDP他)のブリーフィングと質疑応答を行うという手続である。審査に出席する常駐代表には内心屈辱的な思いを持ってもらい、国連事務局には当該国に対する助言の中で分担金の支払いについて意識するようにさせるということである。これによって例えば20数年間にわたり一銭も支払っていなかったソマリアも、少しは延滞分担金を支払うようになってきていることをご報告したい。なお、この憲章19条の規定は、米国が投票権を失う可能性に直面し、2000年に分担率に関する大妥協を導いた根源であることにも言及しておきたい。

終わりに

現行の分担率計算メソドロジーの下で日本と中国の分担率がこの20年余の間に大きく変化してきていることから見られるように、このメソドロジーは、色々と問題点を孕んでいながらも、それなりに機能していると言えよう。しかし、このメソドロジーはいつまで続けられるのであろうか。過去2回の大きな変革は最高分担率が米国の要請で引き下げられた時であったので、次回もそうであるかもしれない(注:PKO他で米国の延滞金は再び増加している)。あるいは、中国の国民所得が増加して一人当たり低所得国を卒業し、中国が軽減措置の受益国側から供与国側に移る時かもしれない。更には、「支払い能力」をより正確に計測できるといわれている国民可処分所得の概念を利用するようになった時かもしれない(注:海外送金の一部を計算式に含めることによって多くの場合先進国側は国民所得が減り、開発途上国側は国民所得が増える)。いずれにせよ、その「ガラガラポンの時」は必ず訪れるので、我が国としても周到に準備しておく必要があろう。日本はマルチの資金問題では一目置かれている存在であり、その時には大いに活躍すべきだと考える。