(中国特集)オーストラリアから見た中国

駐オーストラリア大使 山上 信吾

1.はじめに

昨年末に豪州に着任してから挨拶回りに勤しむ日々を送っているが,誰に会っても話題となるのが,現下の中国との紛争である。

5Gからのファーウェイの排除を明確に打ち出し,コロナの原因についての国際調査を呼びかけたモリソン豪州政権は,中国の強烈な反発を招いた。そして,大麦,ワイン,石炭,牛肉,木材,ロブスターといった豪州の対中輸出主要品目が,ダンピング防止措置の発動,輸入手続遅延,検疫強化等,種々の貿易制限措置にさらされてきた。こうした露骨な圧力にさらされながらも,モリソン政権は,現在まで安易な妥協をすることなく持ちこたえている。

本稿では,日豪関係の最前線に立つ視点から,本件を巡る豪州内の状況,さらには日本に対する期待,日豪の「特別で戦略的なパートナーシップ」を奉じる日本としてとるべき対応等について,論じることとしたい。なお,表明される見解,主張は筆者個人のものであり,筆者の属する組織とは一切関わりない。

2.豪州の中の雰囲気

単純化すれば,モリソン政権の対応を支持・評価し,安易に妥協すべきでないとする反応と,同政権の対応を批判し,中国との妥協を探るべきとする反応に分かれる。後者は,主として労働党やビジネス界の一部,旧世代の外務貿易省OB等に見られる傾向がある。こうした批判者からは,「豪州経済へ悪影響をもたらすような政策は戒めるべき。」「豪州が先頭に立って対中批判を行うのは拙劣。」といった指摘が屡々聞かれる。

興味深いのは,いずれの立場の論者からも,今後の見通しについては,「モリソン政権の立場はしばらく変わらず,対中強硬姿勢を継続するであろう。」との見立てが,共通して聞かれることである。豪州において,国家の安全保障に関わるような中国からの投資に警戒の光が当てられ,国会議員をはじめとする要人への不当な浸透工作が次々に暴露されてきたことの影響は,実に大きい。その結果,「与党のみならず野党労働党,一般国民の間にも,中国に対する警戒感が広がった。この5年間で豪州の対中認識は,一変(sea change)した。」と言われている。

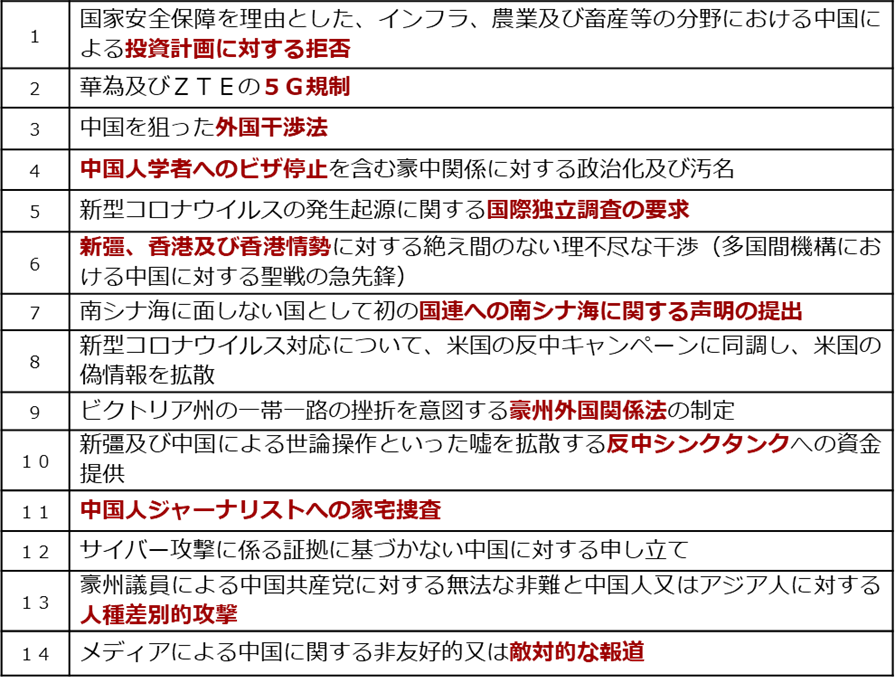

在豪中国大使館によってリークされた豪州政府に対する不満のリスト

3.「日本は上手くやっている。」?

歴代の先輩大使によるご尽力の賜であるが,キャンベラでは,日本大使は丁重に扱われ,その意見を傾聴してくれる空気がある。モリソン政権の対応の支持派からも,批判派からも,意見を聞かれ,同調を期待される面がある。背景には,筆者が中国専門家ではないものの,中国問題についての関わりが深いポスト(中国課首席事務官,在香港総・総務部長,総合外交政策局審議官(国際安全保障・政策企画担当大使),国際情報統括官等)に就いていた点がある模様である。

特に,批判派から屡々聞かされるのが,「日本は,中国との関係を上手くやっている。」との見立てである。換言すれば,「豪州も上手くやらなければいけないのに,武骨すぎて中国の反発を買ってしまい,損をしている。」との被害者感情がある。

こうした声に対しては,「日中間では,確かに貿易・投資を巡っては一時期のような摩擦,混乱は減っているものの,尖閣諸島周辺の状況は年々悪化しており,とても上手くやっているとは言えない。」旨応じている。

振り返ると,対中認識が「一変」する前の豪州にあっては,「中国の台頭がもたらす機会と挑戦」のうちの「挑戦」に対する認識が極めて薄弱であった。長年にわたる国防費の劇的増大や東シナ海,南シナ海等での現状変更の攻撃的な試みがもたらす危険に警鐘を鳴らしても反応が芳しくなかったことを,当時の多くの日本側関係者は記憶している。豪州人歴史家ジェフリー・ブレーニーが豪州の制約として指摘した「距離の暴虐(tyranny of distance)」ならぬ「距離の贅沢(luxury of distance)」の上にあぐらをかき,中国のもたらす経済的利益のみに執心し,安全保障上の脅威を等閑視していたのではないかと,一部の識者から言われてしまうゆえんである。

したがって,そのような時代を覚えておられる先輩方の間には,「日本は上手くやっている。」との賛辞に対して鼻白む方もおられるかもしれない。

4.「豪州は一人ではない。」

もうひとつ歴史に学べば,今回の豪州のような事案は,過去にいくつもあった。劉暁波へのノーベル平和賞授与の際のノルウェー(サーモン),南シナ海問題でのフィリピン(バナナ),尖閣諸島問題での日本(レア・アース),ファーウェイ社幹部拘束の際のカナダ(カノーラ油,豚肉・牛肉),ミサイル防衛での韓国(対中ビジネス,観光)の例は,しばしば引き合いに出される。

ここで制度,政策の問題としてゆらぐべきでない本筋は,政治目的のために貿易制限措置が導入されることがあってはならないことである。この点で,法の支配やWTOルールに基づく紛争の平和的解決を主唱してきた日本が果たすべき役割は大きい。

実際,モリソン首相が昨年11月に菅政権発足後最初の外国首脳として訪日した際にも,そうした日本への期待,さらには中国問題への対応に当たって日本と緊密に擦り合わせをしたいとの意向があったことは,想像に難くない。

訪日時に作成された日豪首脳共同声明には,「(両首脳は,)貿易は政治的圧力をかけるための道具として決して使われてはならないことを確認した。」との明文が盛り込まれている(パラ18)。

大事なことは,ガット,WTOといったルールに基づく自由貿易体制から裨益し,その維持・強化を主導してきた我が国として,上記の一般論を如何に具体的行動に移していくかであろう。豪州は中国に対し,豪州大麦の対中輸出に対するダンピング防止税賦課について,WTOでの協議を要請した。今後協議からパネル段階に進んでいくことが十分に考えられるところ,日本としてそれぞれの段階でいかなる行動をとっていくかが問われている。中国によるレアアース輸出規制措置が執られた際に,米国とEUが率先してWTOでの紛争解決手続に訴えたことは,記憶に新しい。そのような経験を有する我が国こそ,こうした同志国の行動の重みを人一倍認識すべき立場にある。

5.経験の共有

モリソン政権による対応の支持派も批判派も,今回の中国による措置の根底にある問題は,豪州の過剰な対中依存であることを認識している。最大の貿易相手国は長らく日本であった(1968年から40年間連続)が,その後,高度の経済成長を遂げ,WTO加盟を実現した中国が最大の貿易相手国となるにつれ,加速度的に対中依存が進んだ。木材については約8割,ロブスターについては9割以上が中国向けとなる依存ぶりであった。

日本も,レアアースについては,中国からの輸入が一時は90パーセント近くまでに達した。その後,官民を挙げての意識的な努力により,現在は60パーセント程に低下してきている。また,民間サイドにあっては,相当前から「チャイナ・プラス・ワン」のかけ声が浸透し,中国に対する代替市場としてのインド,インドネシア,ベトナム,ミャンマー等の重要性が繰り返し認識されてきたところである。

そうであるからこそ,豪州が現在置かれた事情を踏まえ,日豪間で経験の共有,対応策についての意見交換を行う意義は従来に比し,さらに高まっていると言えよう。民間レベルの話し合いもあれば,政府間協議,シンクタンクでのトラック2の協議等,色々なコミュニケーションのチャンネルがあり得る。

「豪州は孤立していない。」,「日本は豪州と同じ船に乗っている。」ことを対外的にも強調すべき時である。

6.相互信頼の重要性

筆者は豪州赴任前,貿易・投資での協力関係が今の緊密な日豪関係を築き上げてきたとの認識に立って,豪州でのビジネスに深く関わっている日本企業を極力回るべく努めた。3メガバンク,7大商社,大メーカーをはじめ,異例の数の企業に挨拶に出向いた。何より印象深かったのは,行く先々で,各社の会長及び/又は社長から若輩の大使の相手をしていただいたことはもちろん,財界の重鎮が異口同音に豪州と自社との関係の重要性を強調され,かつ,豪州に対する好感に言及されていたことであった。そして,豪州着任後に各地を回るにつけ,今度は豪州ビジネスマンから日本に対する温かいまなざしを感じている。

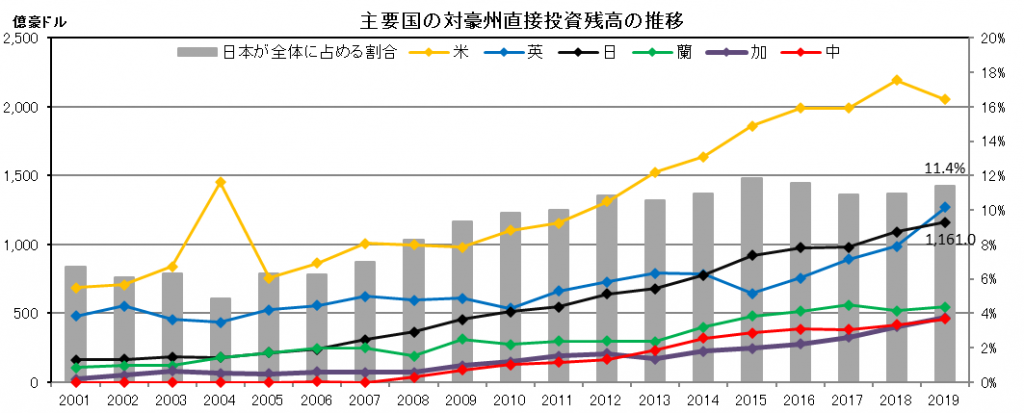

まさに相互信頼である。長年,豪州は石炭,鉄鉱石,ガス等の鉱物・エネルギー資源,また羊毛,小麦,牛肉と言った農産品の安定的な供給元となってきた。日本の高度成長を支えた大きな基盤が豪州との経済関係であったことは言を俟たない。一方で日本企業は長年豪州にコミットし,技術移転,雇用創出等に貢献してきた。投資については,対米投資と同様,1980年代には日本からの投資に対する警戒感が高まったことはあったが,いまや懸念は消えた。米国に次ぐ,英国と同等の対豪州直接投資大国として,ゆるぎない信頼と強い期待を寄せられている。

こうした相互信頼の存在こそが,日本政府・企業にとっての財産である。この点が豪中経済関係と日豪経済関係との決定的な相違点でもある。

今や,日豪経済関係は伝統的な補完関係を超え,幅と広がりを増している。日本の投資は,イクシスのような,前例のない大規模なエネルギー関連プロジェクトに結実してきたほか,西シドニーのスマートシティ開発,飲料・ペイント業界への投資等,実に多岐にわたっている。さらに,日本のメガバンクが米欧の銀行の活動を上回り,例えばプロジェクト・ファイナンスの分野では先頭を走っていることなどは,刮目の思いなしには見られない。

意外と知られていない事実は,在留邦人の多さである。米国,中国に次ぐ三位の10万強を数える。在中国の邦人数(11万強)が年々漸減している一方,在豪の邦人数は漸増傾向であり,このまま進めば数年後に在豪が在中を上回る勢いである。

豪州から日本への流れも活発である。投資については,ニセコや白馬のスキーリゾートに行けば,豪州からの人,カネの流れの圧倒的な存在感を感じすにはいられない。インバウンド観光客の日本国内での消費額を比べると,一人頭では豪州人がナンバーワンとの興味深い統計もある。

こうした進展を見るにつけ,将来有望な再生可能エネルギー源としての水素開発,インフラ開発,宇宙事業での協力等,相互信頼に支えられた日豪経済関係がさらに発展,充実していく余地は誠に大きいといえよう。

7.マルチ,リージョナル,第三国での協力

「ガッチャマン」(ガット,WTO専門家)の末席を汚してきた筆者にとって,マルチでの豪州のイメージと言えば,ケアンズグループの主導者として,貿易交渉で日本の農産物市場の開放を迫る姿であった。また,日本の調査捕鯨を問題視して,国際司法裁判所に提訴した記憶も新しい。

しかるに,近年では国際場裡で日豪が共同戦線を張るケースが増えている。

APEC誕生時の協力に加え,最近ではWTOの改革がある。OECDの事務総長に現在立候補中のコーマン豪州候補が選出されることとなれば,協力の余地はさらに高まるであろう。トランプ政権の米国が離脱した後のTPPが瓦解せずにまとまり続けた背景には,日豪の連携があった。ASEAN主導のRCEP交渉の妥結に向け,自由化とルール強化の双方の観点から質を高めるべく貢献したのは,日本と豪州であった。

また,東南アジア,太平洋島嶼国における両国の協力は,これからのフロンティアであろう。インド太平洋地域でのインフラ事業の皮切りとして,日豪米の協力を基にしてパラオの海底ケーブル敷設事業が進められていることは注目に値する。

8.最後に

豪中関係は,かつてない緊張状態にある。同時に,長年日豪間での対中認識のギャップを目の当たりにしてきた経験からすれば,両国の認識がかつてなく収斂してきたとも言える。

こうした経緯を踏まえれば,現状を前にして洞ヶ峠を決め込んだり,火事場の評論家を演じるべき場合ではない。殊に,豪州がさらされているような貿易制限措置は,かつて日本が被ったものと同種であり,かつ,将来日本が再びさらされる危険もあるからである。

長らく喧伝されてきた「特別な戦略的パートナーシップ」を内容の濃いものにして国益に役立てるのであれば,日本としても対外的に言うべきことは言いつつ,本稿で言及したような多岐にわたる協力を日豪両国で深く掘り下げていくべき時にきていると確信している。