予算と実績の面から開発協力の未来を考える―ODA実績拡大のための現実的シナリオの提示―

元駐タイ大使 小島誠二

はじめに

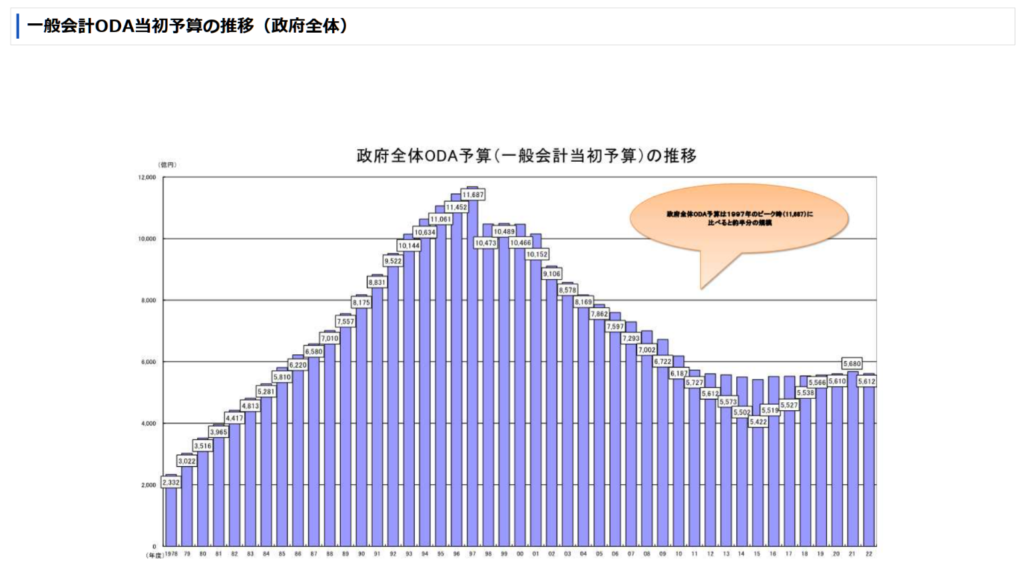

ODA予算(注1)が1997年度のピーク時から半減していること(注2)は、ODAを語る際に、枕詞のように使われる。しかしながら、そのような状況を改善するための現実的なシナリオが語られることはまれである。具体的には、どのような開発需要があるか、財源を含めてどのような計画によりどのようなタイムフレームで増額するか、二国間援助と多国間援助の関係をどう考えるか、予算を国別、地域別及び課題別に振り分ける目安をどうするか、増額されたODA予算を実施するための具体的なプロジェクトをどう積み上げていくか、増額された予算の実施体制をどうするかなどについて総合的に議論されていないようである。本稿では、まず、ODA予算の半減にもかかわらず、ODAの実績はむしろ増加していること(注3)を理由とともに示し、一般会計予算を半減したために問題は生じていないか、今後も一般会計予算を増額させないで実績を増額することができるかなどについて考えてみたい。次に、DAC主要国が2000年以降大幅にODA実績を伸ばしていること(注4)及び開発需要の拡大・多様化・複雑化に鑑み、日本としても大幅に増額させる必要性があることなどを指摘し、最後に、事業予算を含むODA予算と実績を抜本的に増額するためのシナリオを考えることとしたい。

(注1)2015年に開発協力大綱が作成された後、「開発協力」と「ODA」の用語がほぼ同義で使われるようになった。後述の有識者報告書では、開発に関わる活動の全体像、政策、方針などを取り上げる場合には「開発協力」という用語が、この活動の手段、資金、実施などを取り扱う場合には「ODA」の用語が使われているようである。本稿でも、この用例に従った。本稿が2015年以前の時代を主として扱うことからも、ODAの用語を使うことが自然のように思われる。

(注2)一般会計当初予算で見ると、ODA予算は2015年度には1997年度に比較すると半減以下となり(実際には46.4%)、その後微増しているが半減したままである(48%)。

(注3)ODA実績を支出純額で見ると、1997年の93.58億ドルに対して2021年は162.93憶ドル(確定値)となった(贈与相当額は182.26億ドル)。2021年のDAC指定為替レートである1ドル109.7653を用いると、贈与相当額は2兆6億円、支出純額は1兆7884億円となる。

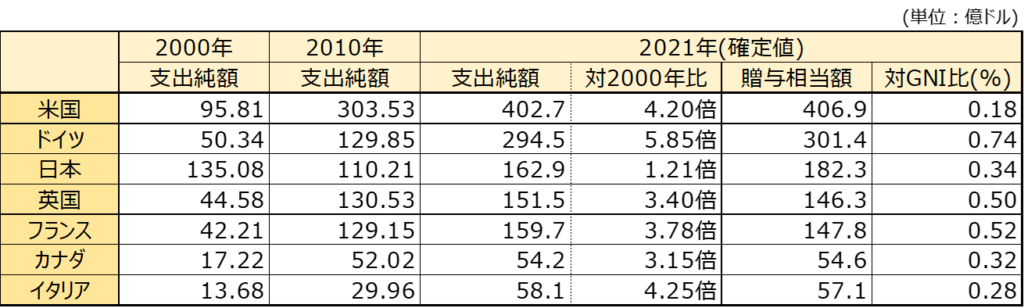

(注4)G7諸国は支出純額で2000年以降2021年までに3倍強から6倍近くまでに増額させているのに対し、日本は1.2倍増にとどまっている。GNI比を見ると、日本は0.34%となっており、国際約束の0.7%目標を達成しているドイツ(0.74%)はもちろんのこと、英国(0.50%)及びフランス(0.52%)に遠く及んでいない。なお、DACは、GNI比の測定に当たり、2017年までは支出純額を、2018年以降は贈与相当額を用いている。

1.考察の前提

本稿の考察を始めるに当たり、一つの前提に触れておきたい。本稿では、予算と実績とを比較しており、当然のことながら時間的なずれが生ずる。そのずれは暦年統計(ODA実績)と会計年度統計(ODA予算)を比較することによっても生ずる。にもかかわらず、暦年と会計年度を同一のものと見なし、年度予算は応当する暦年に実施されると仮定して分析を進めた。暦年と会計年度は、そもそも長期的に見る場合には、無視してもよい違いであり、予算の単年度主義を前提とすると年度を暦年と読み替えることは、結論にそれほど大きな違いを生じさせることにはならないと考える。

2.ODA予算と実績との関係

(1)1997年度以降の予算の流れ

1997年度一般会計当初予算の二国間贈与、国際機関への出資・拠出及び海外経済協力金(OECF)への出資金等はそれぞれ6418憶円、1297億円及び3972億円(合計1兆1687億円)となっている。

(二国間贈与)一般会計当初予算の二国間贈与は、傾向としてはほぼ一貫して減少し続け、2015年度には4083億円となり、その後2022年度には4124億円までに微増した(2022年度は行政経費の付け替えで68億円の減となった)。二国間贈与のうち無償資金協力は、1997年度の2635億円(注)から2015年度の1605憶円となり(注)、2022年度には1633億円(注)に回復している。技術協力も、1997年度の3604億円から2015年度の2462億円まで減少し後、2500億円台を回復している(ただし、2022年度は2481億円)。

(国際機関への出資・拠出)一般会計当初予算では、1997年度以降2014年度まで基本的に減少傾向が続き、1997年度の1297億円から2014年度には792億円となった。その後増加傾向にあり、2021年度以降は1000億円を超えるに至っている。事業予算(当初予算)を見ると1997年度以降ほとんどの年度で3000億円前後の規模となっており、その財源としての出資・拠出国債は2006年度以降4会計年度を除いて2000億円を超える額が計上されており、2022年度は2823億円となった。

(円借款実施機関への出資金)OECF、JBIC又はJICAへの出資金の流れを見ると、1997年度一般会計当初予算では、3952億円であったのに対し、その後一貫して減額され、2022年度は471億円になっている。事業予算(当初)を見ると、円借款の回収金は、徐々に増加する傾向にあり、1997年度が3381億円であったのに対し、2017年度には7000億円を超えるに至っている。出資金と回収金を合計したものを見ると、1997年度以降5992億円(2002年度)と7748億円(2017年度)の間を上下している。

(補正予算) 2008年度以降は1000億円台が保たれているが、2016年度及び2020年度はそれぞれ2329億円及び2827億円となっている。

(特別会計)特別会計(国債整理基金特別会計を除く)予算の規模は、かつては300億円近くに達したが(2012年度297憶円)、2017年には14億円になり近年は10億円(技術協力4億円及び国連諸機関6億円)となっている。したがって、特別会計はODA実績に大きな影響を与えているとは言えない。

(注)二国間贈与から「技術協力」と「その他」を差し引いた金額

(2)1997年以降の実績の流れ

(二国間贈与)1997年以降の二国間贈与(無償協力等及び技術協力)の実績を見ると、大規模な債務救済が行われた年を除けば、一貫して、6000億円前後で推移してきている(支出純額、以下同じ)。これは一般会計当初予算の二国間贈与のピーク時の額(1997年度の6418億円)に近い額である。

まず、債務救済を除く無償資金協力を取り上げると、1997年が2442 億円であり、その後は例外の年はあるものの2000億円を上回っている。2010年以降は2012年を除けば2500億円を上回る額となっている。ここで注目すべきは、2010年以降は、国際機関を通じた贈与が1000億円を超えており、2020年は無償資金協力3275億円のうち国際機関を通じた贈与は1914億円になっている(注)。次に技術協力を見ると、1997年の3655億円から漸減し、2009年には3000億円を下回ったが、その後も3000億円前後の数値を維持してきた後、2020年は2564億円となった。

(国際機関への出資・拠出)1997年から2020年までの実績は、2247億円(2007年)から5567億円(1999年)の間を推移しており、年平均で3500億円を超えている。2000年度以降2020年度までの事業予算(当初予算)を見ると、1377億円から2933億円までの額の出資・拠出国債が計上されている(ただし、2007年度は597億円)。拠出・出資国債の償還は国債整理基金特別会計により行われており、そうであれば償還は一般会計予算から同会計に繰り入れられることにより行われることになる。いずれにしても、事業予算(当初)を見る限り、ODA予算ではない一般会計予算を償還財源とする国際機関への出資・拠出が2000年以降平均して1987億円の貢献をしてきたことになる。

(円借款)まず、実行額(支出総額)を見ると、1998年以降6000億円が確保されており、2013年以降は拡大傾向にあり、2017年以降は1兆円を超えることもあるようになった。しかしながら、支出純額で見ると、1997年以降、5648億円(1999年)とマイナス1385億円(2004年)との間で大きく増減を繰り返している。一般に信じられているように、円借款が常にODA実績(支出純額)に貢献してきたわけではなく、回収金を上回る規模で実行額が増大しない限り、支出純額ベースでODA全体を減少させる結果となってしまう。ただし、2018年以降贈与相当額がDACの主要統計になったことで、このような問題は後景に退くこととなった。円借款の実行額のレヴェルを維持しているのは、1997年度以降初期の段階では円借款実施機関への出資金であったが、その後の回収金の増加が一般会計当初予算(出資金)の減額を可能にしてきた。

(注)ODA白書は、年度により無償資金協力に含めたり、別建てにしたりしている。

(3)一般会計予算の減額の中で実績が拡大した理由

以上を取りまとめることとしたい。二国間贈与について見ると、一般会計当初予算が1997年度の6418億円から4200億円以下に減額されているにもかかわらず、実績は6000億円前後に維持されている。このうち、無償資金協力等の予算は、2814億円から約1200億円減額されているが、2010年以降の実績は1997年当初予算のレベルを回復している。補正予算によるものと考えられる。一般会計当初予算の技術協力は1997年度の3604億円から2015年度には2462億円まで減額されたが、実績は2006年以降当初予算を大きく上回っている。ここでも、補正予算、特別会計、有償資金勘定などが貢献していると考えられる。1997年度の事業予算が3881億円、2015年度の事業予算が3214億円となっていることはこのことを示唆するものである。国際機関への出資・拠出については、元来一般会計予算は小さな部分を占めるにすぎず、その一般会計予算の比較的小さな縮小が実績に大きな影響を及ぼしたとは考えられない。一般会計当初予算の「借款」の項目にある円借款実施機関への出資金が約3500億円減額されたにもかかわらず、2020年の実績(支出純額)は1997年の実績を約3200億円上回った。財政投融資、自己資金、回収金などが貢献したと思われる。ここで、疑問が生ずる。これからも一般会計予算を増額させないで、実績を大幅に伸ばすことができるかというものである。この点は下記4.で論ずることとしたい。

3.一般会計予算減額の問題点

ここでは、ODA実績全体のみを見ることで、見えにくくなっているODA予算の問題点を論ずることとしたい。

(一般会計当初予算贈与分の拡大の必要性)国際情勢の急激な変化、難民の発生などの急激に生じた援助重要に応えるため、一般会計当初予算が当てられ、補正予算が増額することとなったようである。その結果、1997年以降二国間贈与の実績(国際機関経由の贈与を含む)は、確保されてきたが、外務省・JICAが実施する無償協力予算が拡大していないことは問題である。また、施設・機材調達方式を中心とするJICA担当分の事業規模がかつての7~8割から半分程度になっており、一件ごとの事業規模も小さくなっているようである。財政支援を行う欧州のドナーと異なり、日本にとって、プロジェクト型援助は援助の「王道」である。かつて、日本は無償資金協力により大型のインフラ案件を実施し、途上国から高く評価された。他方、近年、プロジェクト型借款の供与国数は減少してきている。途上国の債務問題は、円借款による大型インフラ案件をとりあげることを難しくしている。一般会計当初予算の二国間贈与部分の拡大が望まれる所以である。

(国連等諸機関への貢献)国際機関への出資・拠出については、巨額の実績に目を奪われ、国連等諸機関への拠出にあまり目が向けられてこなかったのではなかろうか。そのことを示すのが2016年の主要国際機関に対する拠出・出資実績であり、FAO 2位、WFP 6位、UNESCO 2位、UNIDO 1位、UNICEF 7位、UNHCR 5位、UNFPA 7位、UNRWA 7位、UNDP 1位、WHO 2位となっている。出資・拠出国債を活用できる国際開発金融機関への貢献と比べると見劣りがする。国際社会における日本の支持を獲得するために、この予算を拡充する必要がある。

(民間との連携の必要性)ODA予算及び実績だけを見ていると民間連携の規模と内容が分からない。特に、PPP事業について、JICAとしても、円借款、無償資金協力、技術協力、海外投融資などを通じて、途上国における事業の推進と日本企業の参加を支援している。2015年度以降本格化している海外投融資事業は、2021年度の承諾実績で約1200億円となっており、引き続き拡大していくことが期待される。この際、ODAの供与額のみではなく、民間資金をどの程度動員したかという視点も大切である。また、日本と途上国の政府資金が限られているから民間資金を動員するという発想ではなく、途上国国民へのサービスを良質なものとするために民間資金・技術を活用するという発想が重要である。

4.ODA実績の抜本的な拡大の必要性

(1)DAC主要国のODA実績拡大努力

1997年の支出純額でみると、日本、フランス、米国、ドイツ、英国の順位であった。その後日本のODAは、大きな増減を繰り返しつつ、2007年以降拡大の傾向にある。米国を見ると、1997年まで低迷したのち、2001年に日本を追い抜き、急速に拡大を続けてきた。ドイツも、2001年まで低迷した後、急速に拡大を続けている。英国は2000年以降顕著に拡大を始め、2014年以降その歩みを止めている。フランスは、2001年まで低迷し、その後緩やかに拡大してきた。

そこで、2000年、2010年及び2021年のG7諸国の実績(支出純額)を見ると、下記の表のようになる。この表から、二つのことが言えよう。第一に、日本は2021年(確定値)で2000年のレヴェルを維持しているが、日本以外のG7諸国は、3倍強から6倍近くまでに実績を拡大していることである。第二に、経済規模に見合った援助という観点からは、日本はドイツ、フランス及び英国のレヴェルに達していないことである。英国は2015年から2020年までGNI比0.7%を達成していた。今国際社会から求められていることは、日本の経済規模に見合ったODA実績を達成することであろう。その際、日本としては、2000年代初頭以降日本以外の主要援助国がODA実績を拡大することとした背景、かつて援助疲れを経験したこれらの主要援助国がこれを脱却した方法、これらの諸国のODA政策の変遷等を改めて学び、日本国民の理解を得る際の材料にしてはどうであろうか。

(2)ODAのGNI比0.7%達成のシナリオの提示

2022年12月に開発協力大綱の改定に関する有識者懇談会が外務大臣に提出した報告書では、「新大綱においては「今後10年でGNI比0.7%を達成する」など達成年限を明確に設定するとともに、中期目標を設けるなど、目標達成に向けた具体的な道筋を示すこと」を提言している。筆者は、10年という期限は一つのシナリオとして挙げられていると理解するが、仮に期限を10年とした場合、今後10年間で予算増を含むどのような措置を取っていくべきかについて考えてみた。

(イ)シナリオ作成に当たり考慮すべき要因

シナリオ作成に当たっては、まず、増額されたODAで何をするか、財源をどうするか、日本が長年にわたって洗練させてきた援助スキームをどう活用するかなどを考える必要がある。

(ODA増額の目的)前記有識者報告書には、開発協力の目的として「人類的課題の解決」と「日本の国益」が記載されている。同報告書に掲げられている様々な課題への取り組みを援助実施機関の具体的な活動に落とし込むとすれば、経済・社会インフラの整備、人材育成・能力構築、人道支援などとなる。

(財源)事業予算を見れば、財源は、一般会計、特別会計、出資国債及び財政投融資などということになる。下記のとおり、財源によっては、達成すべき目的に制約が生まれる。

(現存スキームの活用)どのような目的を達成するかによって、無償資金協力、技術協力、国際機関への拠出・出資、円借款などの中から、どのスキームをどういう組み合わせで選択するかが決まってくる。他方、これらのスキームの一般会計への負担の大小も考慮する必要があろう。

(ロ)予算拡充とともになすべきこと(国別開発協力計画の作成)

日本がODAを抜本的に増額するに当たっては、国毎、地域毎及び課題毎にどの程度の開発重要があり、途上国の国内資源、他ドナーの協力などを踏まえ、日本がどの程度を担うかを取りまとめることが求められる。そのためには、相手国の開発計画、部門別計画などを踏まえ、現在の国別開発協力方針を抜本的に拡充する必要がある。拡充された国別開発協力方針(開発協力計画)に基づいて、相手国との政策対話を進めながらプロジェクト、プログラムなどを特定し、形成していくこととなる。また、具体的なプロジェクト形成のための開発調査型技術協力、協力準備調査などに予算を集中的に投入する必要があろう。

(ハ)財源とスキームを中心としたシナリオの提示

(a)必要とされるODA実績

まず、1%目標を達成するのに必要な実績を算出することとしたい。日本のGNIが変化しないと仮定すると、0.7%目標を達成するためには、2021年の贈与相当額を2.035倍(2021年のGNI比は0.344)、支出純額を2.276倍(2021年のGNI比は0.3075)にする必要がある。金額では、贈与相当額が370.88億ドル(4兆710億円)、支出純額が370.90億ドル(4兆712億円)となる。GNI比目標を達成するためには、贈与相当額で188.62億ドル(2兆704億円)、支出純額で208.0億ドル(2兆2828億円)増額させる必要がある。

(b)一般会計予算のみで賄うシナリオ

●ステージ1(短期シナリオ):一般会計当初予算の贈与部分を1997年度の予算水準に回復する。

●ステージ2(短中期シナリオ):一般会計当初予算の円借款実施機関への出資金の減額部分を活用する。必要に応じ、その一部を円借款実施機関への出資金に充てる。ステージ1及び2までの措置は3年程度で達成する。

●ステージ3(中長期シナリオ):ODA(贈与相当額)をGNI比0.7%に引き上げる予算措置をとる。10年の残された期間である7年を想定する。

(ステージ1)一般会計当初予算の二国間贈与及び国際機関への出資・拠出を1997年の水準に戻す段階である。補正予算などで手当てされているとみられる国際機関経由の贈与は現在の水準を維持する。具体的には、1997年度予算と2022年度予算の差額である1641億円(二国間贈与)及び280億円(国際機関への出資・拠出)の合計である1921億円を積み増すことになる。無償資金協力予算が増額されることにより、外務省・JICAが実施管理する分が増額することになる。かつて、同額の予算を実施した経験に鑑みれば、この水準の予算増への対応は可能であると考える。

(ステージ2)この段階では、一般会計当初予算の円借款のための出資金の減額分(3501億円)も対象になる。この増額分をどう二国間贈与と国際機関への出資・拠出に振り分けるかは、検討すべき事項であるが、増額分の実施のための体制を整備していくことも必要になる。ステージ1の措置と合わせると、贈与相当額及び支出純額がそれぞれ5422億円積み増されることになる。

(ステージ3)ステージ1及び2の措置の未達部分は、贈与相当額で1兆5282億円、支出純額で1兆7406億円ということになり、これを残る7年程度で達成する。各年で贈与相当額を2183億円、支出純額を2487億円積み増すことになる。

(c)円借款のみで実現するシナリオ

GNI比の国際目標を10年で達成するには、毎年贈与相当額を2070億円、支出純額を2283億円増額する必要がある。近年の事業予算(当初)を見ると、円借款については、事業予算(当初)に対して実行額が2016年(度)から5年間の平均で3000億円近く下回っている。これは、贈与相当額に換算すると約2000億円、支出純額で約800億円に相当する(注)。すなわち、円借款に頼れば、支出純額の拡大は限定的であるが、贈与相当額は回収金の多寡にかかわらず、確保することができる。円借款を拡大する場合、財政投融資、回収金、JICA自己資金などに頼ることができるが、円借款の規模、貸し付け条件などによっては一般会計からの出資金などが必要になることが予想される。円借款のみに頼る場合には、社会セクターへの協力、人材育成などに対応することが難しくなると予想される。また、円借款の現状を見れば、途上国の債務問題もあって、2020年度及び2021年度の円借款供与国はそれぞれ20か国及び15か国、うちプロジェクト型借款供与国は8か国及び10か国となっており、供与対象国、特にプロジェクト型の借款の供与先の確保が課題となる。なお、前記有識者報告書にある「質・量共に拡充を図る」という記述の「質」が何を意味するかは必ずしも明らかではないが、円借款のみの拡充は支持していないように見える。

(注)2018年から2020年までの円借款の実績を見ると総額に対して、贈与相当額は68.4%、支出純額は、26.7%となっている。

(d)円借款拡大から始め贈与を拡大していくシナリオ

贈与と円借款には、それぞれに特長があり、それぞれの特長を生かしながら、ベストな組み合わせを探る必要がある。開発需要の変化、財源の制約などを考慮しながら、10年間の初期の段階では円借款の比重を大きくし、その後贈与の比率を拡大していく道もあるかもしれない。ちなみに、統計が明らかにされている2020年の贈与相当額のスキーム毎の割合は、それぞれ二国間贈与(国際機関経由を含む)33.63%(支出純額では40.03%、以下同じ)、政府貸付等47.43%(34.94%)、国際機関向け拠出出資など18.94%(25.02%)となっている。なお、2022年度事業予算(当初)の国際機関への出資・拠出の73.4%を占める国際開発機関などへの出資・拠出国債については、それぞれの機関の増資計画などによって、資金重要が決まってくるので、GNI比拡大の手段として活用するというより、GNI比確保を下支えするものと捉えるべきであろう。

おわりに

ODA実績拡充目標については、額、達成期限、内容などを巡って様々な意見があると考えられる。ここでは、そうした議論が本格的に始まることを期待して、一つのシナリオを提示してみた。翻って見ると、1977年、日本はODAを5年間で倍増するため、「5年間倍増計画」を策定した。この計画の目標は前倒しで達成され、その後4次にわたり拡大計画を策定し、実行してきた。その結果1997年の実績(支出純額)は1977年の14.2億ドルから第5次目標の最終年である1997年の93.58億ドルまで拡大し、世界一の援助大国になった。GNI比0.7%目標に到達する試みはこれに匹敵するものである。1997年から25年間の国際情勢、日本を取り巻く安全保障環境、日本に求められる役割、日本の経済規模、財政状況などは大きく変化しており、このような情勢の変化を踏まえ、新たな計画が作成されることを期待したい。来年前半にも作成される新開発協力大綱がそのような計画の必要性を説明する場となれば、計画作成に弾みがつくこととなろう。

(2022年12月17日記)